2022年9月12日に掲載した「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)」の中で「内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目」として以下の4項目を書きました。この4項目を「理解・習得・実践」することで、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。

- (1)重要なことを理解する

- (2)書き方の技術を習得する

- (3)必要なことを理解する

- (4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する

これらの4項目のうち「(4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する」について解説を続けます。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その38)へのリンク】

1.日々のオンザジョブトレーニングとは

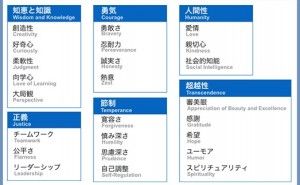

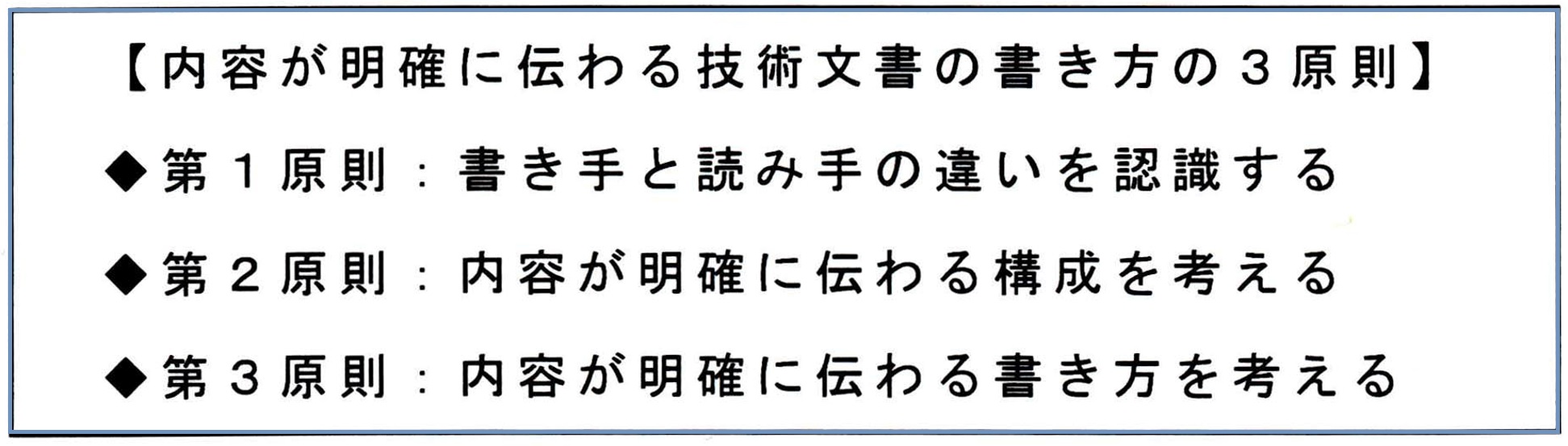

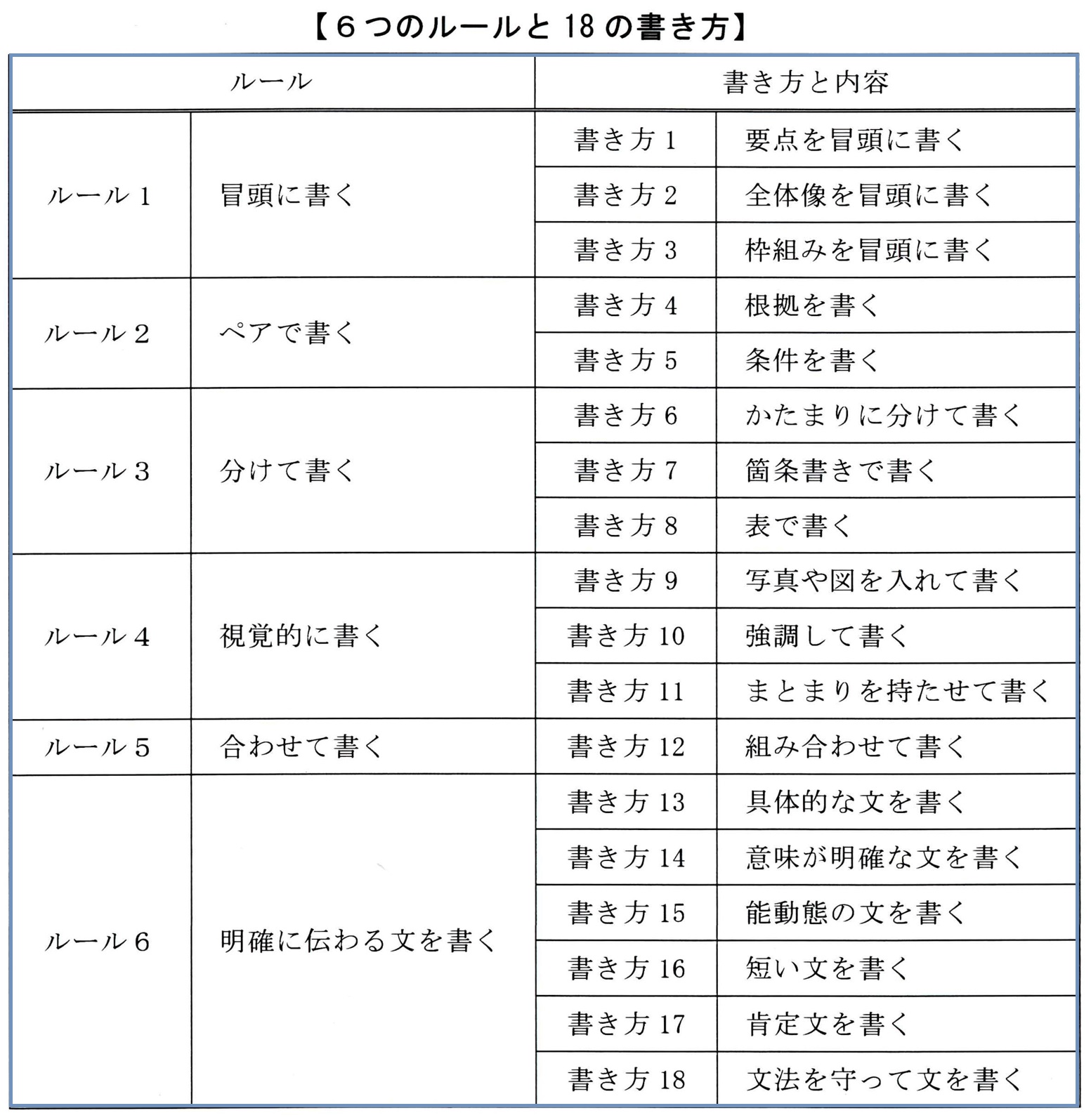

日々のオンザジョブトレーニングとは継続学習のことです。つまり、内容が明確に伝わる技術文書の書き方を学ぶためのトレーニングのことです。仕事を通してトレーニングをすることから日々のオンザジョブトレーニングです。具体的には、下記の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使って様々な仕事に関する技術文書を書くことです。

日々のオンザジョブトレーニングの実践で、内容が明確に伝わる技術文書の書き方が習得できます。また、この書き方がレベルアップします。例えば、サッカーを学ぶことを考えます。「止める、運ぶ、蹴る」などの動作は日々のトレーニングで習得できるとともにその技術がレベルアップします。日々のオンザジョブトレーニングの実践もサッカーを学ぶことと同じです。

2.日々のオンザジョブトレーニングの内容

日々のオンザジョブトレーニングには以下に示した4つのトレーニングがあります。

①基本のトレーニング(その36)

②会話を通したトレーニング(その37・その38)

④概要版の作成を通したトレーニング(今回)

③自己添削を通したトレーニング(今回)

今回は、日々のオンザジョブトレーニングに関する4つのトレーニングの後半です。

3.概要版の作成を通したトレーニング

このトレーニングは、内容が明確に伝わる技術文書の書き方を使って仕事(業務)の成果を概要版として作成することです。A3判の用紙1枚以内など制限枚数以内で仕事(業務)の概要版を作成します。制限枚数を設けたうえで概要版を作成するためには以下のことを行う必要があります。

①制限枚数以内で概要版を書くための構成を考える(書き方の第2原則)。

②構成の中に書くべき内容を絞り込む。

*仕事(業務)の成果の重要度に対して「理解している」で書くべき内容を絞り込むことができます。仕事(業務)の成果の重要度に対して「理解したつもり」では書くべき内容が絞り込めません。「あれも重要、これも重要」と考えてしまい制限枚数以内で概要版を書くことができないからです。

③絞り込んだ内容を制限枚数以内で書くための書き方を考える(書き方の第3原則)。

このような手順となるため制限枚数以内で概要版を作成することは大変です。しかし、これらの手順で作成することから内容が明確に伝わる技術文書の書き方が習得できます。また、この書き方がレベルアップします。

【参考】

弊社のウェブサイトの「マンガで学ぼう・ダウンロードコーナー」の中の「概要版を作成してみよう」から、「概要版を作成するときのポイント」と「概要版の作成例」がダウンロードできます。概要版を作成したことがない方はこれらの資料を参考にしてください。URL:https://www.jtapco.co.jp/download-m

4.自己添削を通したトレーニング

このトレーニングは、技術文書を書いたらその内容が明確に伝わるかどうかを自分で添削することです。「自分が書いた技術文書を読み手の立場に立って添削する」という視点で行うトレーニングです。読み手の立場に立って添削することで内容が明確に伝わらない箇所が見つかります。

...