2022年9月12日に掲載した「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)」の中で「内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目」として以下の4項目を書きました。この4項目を「理解・習得・実践」することで、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。

- (1)重要なことを理解する

- (2)書き方の技術を習得する

- (3)必要なことを理解する

- (4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する

これらの4項目のうち「(4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する」について解説を続けます。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その40)へのリンク】

1.日々のオンザジョブトレーニングとは

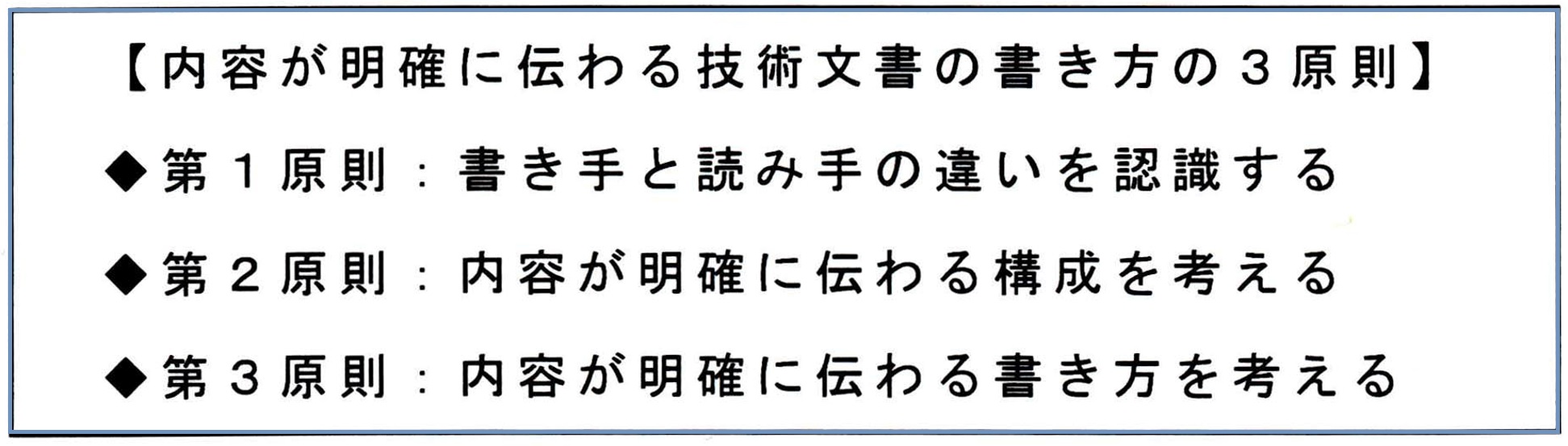

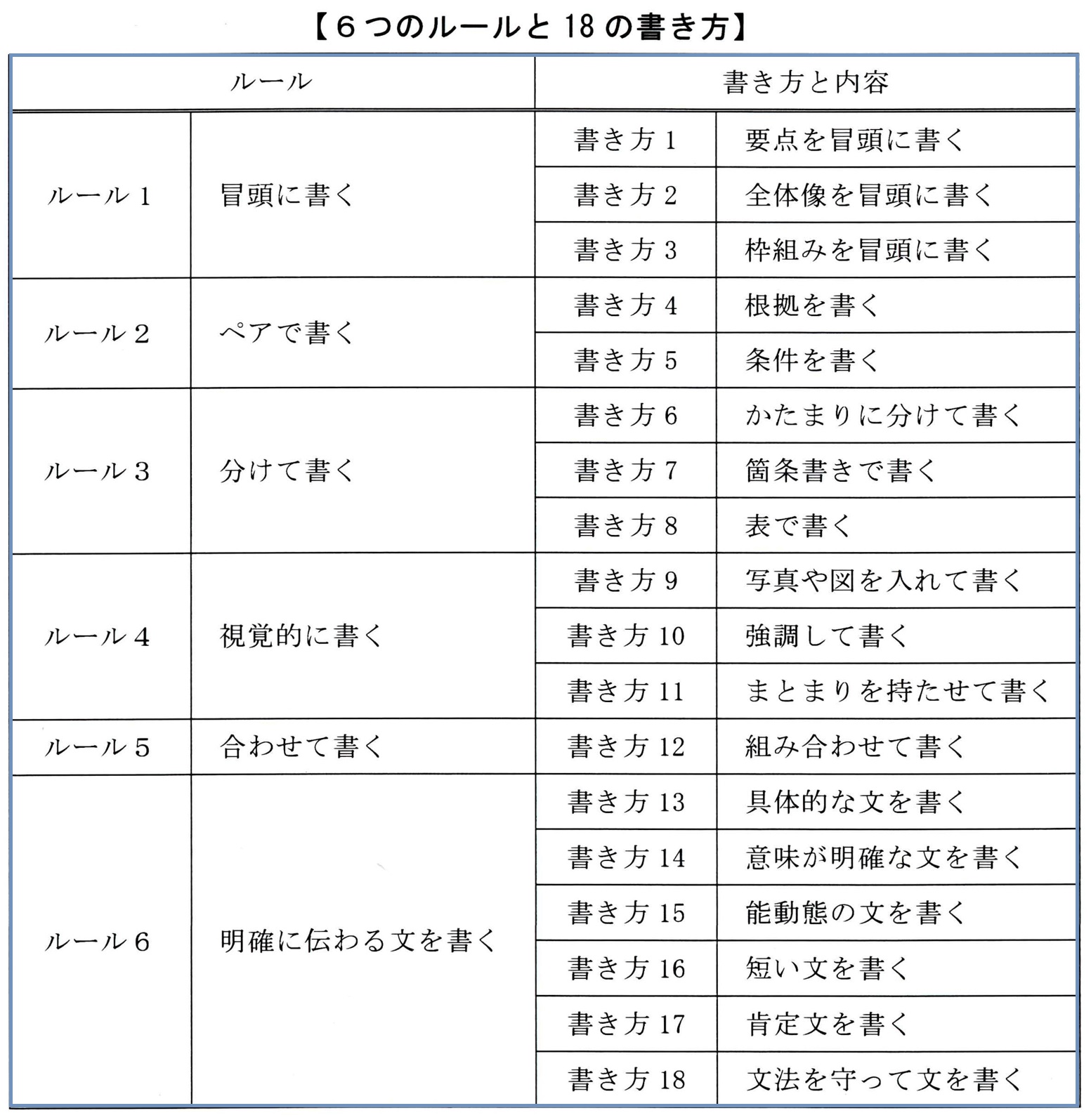

日々のオンザジョブトレーニングとは継続学習のことです。つまり、内容が明確に伝わる技術文書の書き方を学ぶためのトレーニングのことです。仕事を通してトレーニングをすることから日々のオンザジョブトレーニングです。具体的には、下記の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使って様々な仕事に関する技術文書を書くことです。

今回は、日々のオンザジョブトレーニングで気が付くことを考えます。

2.日々のオンザジョブトレーニングで気が付くこと

日々のオンザジョブトレーニング注1)で気が付くこととは、日々のオンザジョブトレーニングで「わかりにくい書き方(=内容が明確に伝わらない書き方)」に気が付くようになることです。これに気が付くことで自己添削注2)が成立します。自己添削をしてもわかりにくい書き方(=内容が明確に伝わらない書き方)を見落としたら自己添削が成立しません。

注1):日々のオンザジョブトレーニングとは継続学習のことです。具体的には、前述の「内容が明に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使って様々な仕事に関する技術文書を書くことです。

注2):自己添削とは、技術文書を書いたらその内容が明確に伝わるかどうかを自分で添削することです。

わかりにくい書き方(=内容が明確に伝わらない書き方)に気が付くためには「どのような書き方がわかりにくいのか」ということが判断できる基準が必要です。この基準になるのが、前述の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」です。また、この基準があれば、わかりにくい書き方(=内容が明確に伝わらない書き方)をわかりやすい書き方(=内容が明確に伝わる書き方)に修正できます。

3.「気が付くおよび修正できる」とは

わかりにくい書き方(=内容が明確に伝わらない書き方)に気が付くこと、これをわかりやすい書き方(=内容が明確に伝わる書き方)に修正できることとは、例えば、以下のようなことです。

- 構成がない。

➡「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則の中の第2原則:内容が明確に伝わる構成を考える」で修正しよう。 - 内容の要点が書いてない。

➡「書き方1:要点を冒頭に書く」で修正しよう。 - 根拠が書いてない。

➡「書き方4:根拠を書く」で修正しよう。 - 文の羅列で書いてある。

➡「書き方6:かたまりに分けて書く」で修正しよう。 - 具体的な文で書いてない。

➡「書き方13:具体的な文を書く」で修正しよう。

日々のオンザジョブトレーニングで前述の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を習得することで、「どのような書き...