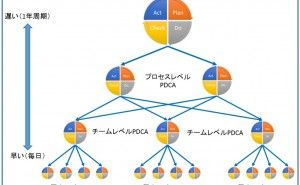

1.内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)」で、内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目を解説しました。以下の4項目です。

- ①重要なことを理解する

- ②書き方の技術を習得する

- ③必要なことを理解する

- ④日々のオンザジョブトレーニングを実践する

今回も、「③必要なことを理解する」について解説します。「必要なこと」とは、「伝える内容を明確に理解していること」と「頭の中を整理すること」の2項目です。今回は、「伝える内容を明確に理解していること」に関する解説です。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その30)へのリンク】

2.伝える内容を明確に理解していること

◆誰にでもわかるように書くことは難しい

私の友人にHさんという方がいます。Hさんは地質の専門家です(応用理学部門の技術士を持っています)。Hさんは地質調査の会社を職住一体の住宅の中で経営しているので自宅の近所の方もHさんが地質の専門家だということを知っています。

以前、Hさんに地元の町内会の会長さんから「地震のことをわかりやすく書いた資料を作成してほしい」との依頼がありました。地元の人に配るためだそうです。そこで、HさんはA4判の用紙2枚で資料を作成しました。Hさんが住んでいる地域の地質の説明、地震の発生メカニズム、首都直下地震が発生したときの被害想定などをまとめました。

町内会長にその資料を渡す前に、Hさんの会社で働いている2名の女性に資料を読んでもらいました。2名の方とも主婦で地質や地震に関する専門知識を持っていません。資料を読んだ2名の方の感想は「専門用語が書いてあったため資料の内容がわかりません」でした。

専門家に向けた資料ならば専門用語を使うことができます。しかし、専門知識を持たない一般の人には専門用語を使うことができません。専門用語を使わずに、専門知識を持たない一般の人にもその意味がわかるように書く必要があります。

Hさんは推敲を重ねて資料を完成させました。完成した資料を2名の女性に読んでもらったところ「わかりやすくなりました」という感想でした。

後日、Hさんが、このことについて話してくれました。そのとき、Hさんが「難しいことを難しく書くことは簡単だが、難しいことを誰でもわかるようにわかりや...