今回は「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その42)」の続きの内容です。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その42)へのリンク】

1.セットで学ぶこと

前回「セットで学ぶことが、内容が明確に伝わる技術文書を“常に”書くためのポイントです」と書きました。

セットで学ぶことで、例えば、業務や研究の報告書、会議や打ち合わせの資料、メールなど仕事で必要な技術文書の内容を明確に伝わるように書くことが常にできます。これは『重要なことを理解する』『書き方の技術を習得する』『必要なことを理解する』『日々のオンザジョブトレーニングを実践する』の4項目がすべて関連しているからです。

2.4項目がすべて関連しているとは

4項目がすべて関連しているとは以下のようなことです。

Ⅰ:「重要なことを理解する」を学ぶことで「技術文書を書く目的=技術文書の書き手からその読み手に内容を伝達すること」がわかります。これがわかることで、技術文書を書くうえでの“書き手”と“読み手”の存在が明確になります。

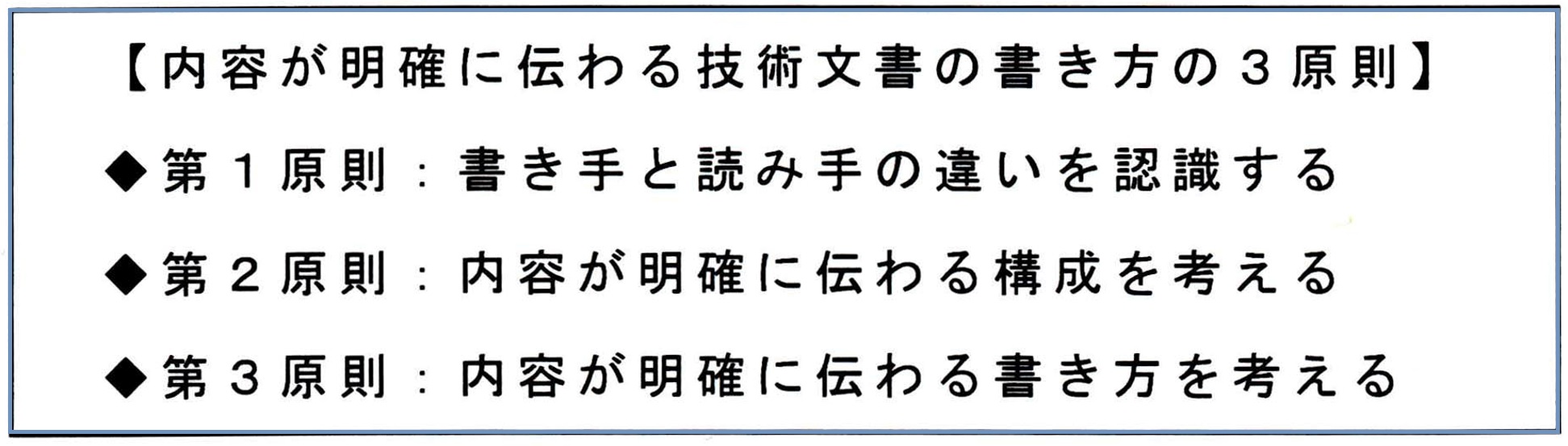

Ⅱ:書き手と読み手の存在が明確になると「書き方の第1原則 注1)」を学ぶことで、技術文書の書き手とその読み手の違いの認識の必要性や読み手の立場に立って技術文書を書くことの必要性がわかります。

注1):書き方の第1原則とは「書き方の技術を習得する」の中の一項目です。

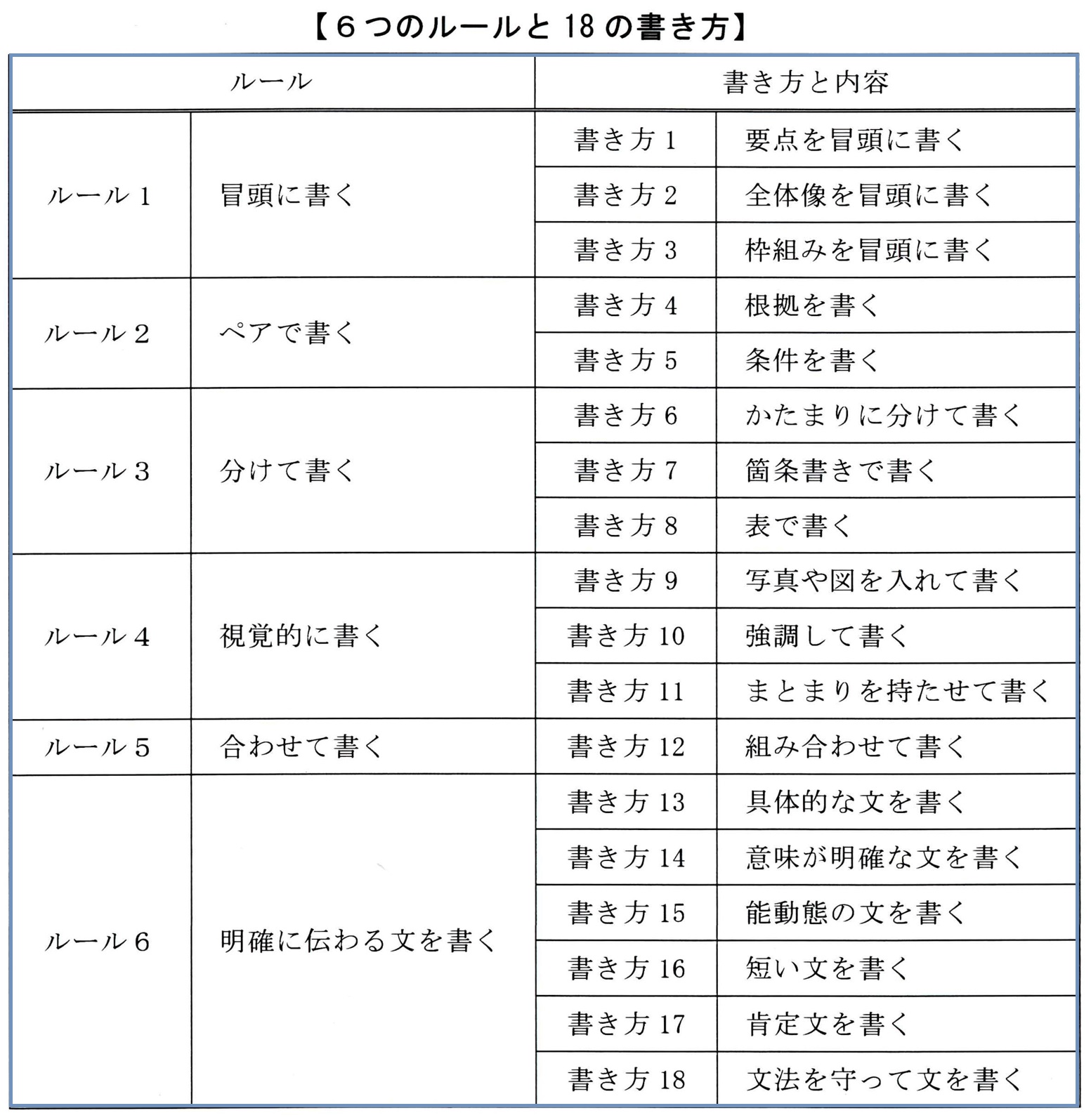

Ⅲ:これらがわかることで「読み手の立場に立って技術文書の書き方を考える必要があることがわかります。すなわち、読み手の立場に立って、技術文書の構成を考え(書き方の第2原則 注2))、6つのルールと18の書き方 注3)を使ってその構成に肉付けすることです。

注2):書き方の第2原則とは「書き方の技術を習得する」の中の一項目です。

注3):6つのルールと18の書き方とは「書き方の技術を習得する」の中の一項目です。

Ⅳ:「必要なことを理解する」を学ぶことで「内容が明確に伝わる技術文書を常に書くためには、書き方の技術を使って書くだけではなく、自分の頭の中を常に整えることも必要だ」とわかります。

Ⅴ:「日々のオンザジョブトレーニングを実践する」を学ぶことで「内容が明確に伝わる技術文書を常に書くためには『重要なことを理解する』『書き方の技術を習得する』『必要なことを理解する』だけではなく継続教育(日々のオンザジョブトレーニング)も必要だ」とわかります。

Ⅰ~Ⅴの流れからわかるように「重要なことを理解する」「書き方の技術を習得する」「必要なことを理解する」「日々のオンザジョブトレーニングを実践する」の4項目はこのように関連しています。

4項目をセットで学ぶことが、内容が明確に伝わる技術文書を学ぶうえ...