【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その7)へのリンク】

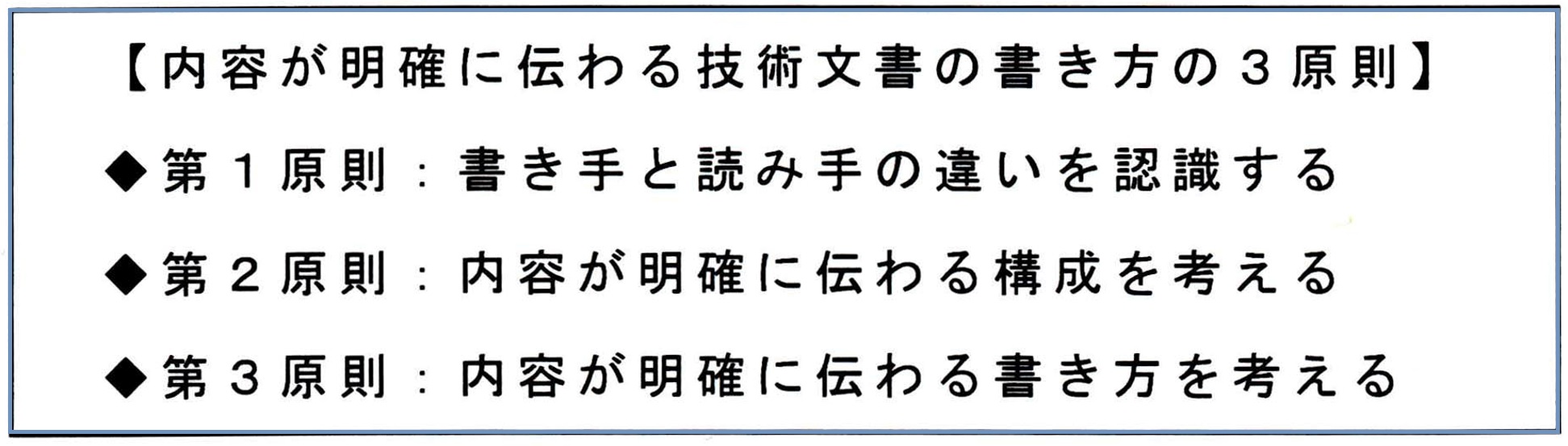

下図の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方第1原則」は、技術文書を書くうえで最も重要な原則です。今回は、“ことわざ”と書き方の第1原則との関係の2回目です。

1.己の欲せざる所は人に施す勿れ

例えば、報告書に以下のような書き方をした箇所があったらどうでしょうか。

【車の主な種類】

ハイブリッドとは、ガソリンで動くエンジンと、電気で動くモーターを搭載している車のことです。モーターがエンジンをサポートして走るため燃費がよく、ガソリン仕様車と比べて排出するCO2が軽減されるため、環境への影響が小さいのがこの車の特長です。コンパクトとは、ボディサイズが小さめで、排気量が小さなエンジンを積んだ車のことです。セダンやミニバンと比べてボディサイズが小さめなので取り回しがよく、狭い路地や駐車場でも気を使うことなく運転できることがこの車の特長です。セダンとは、エンジンルーム、乗車空間、荷物空間が別々になっている形をしていて、車の基本とも呼ばれるタイプの車のことです。乗車空間が荷物空間から独立していることから、乗る人の快適性を重視した居住空間が確保され、移動するのに適しているのがこの車の特長です。

筆者注:「車の主な種類」の内容は、「HONDA」のウェブサイトを参考にさせていただきました。

これを読むと、「文の羅列で書いてあるので内容がわかりにくい(内容が明確に伝わらない)。内容がわかりやすくなるように(内容が明確に伝わるように)、もう少し書き方を工夫してほしい。読み手のことを考えて書いてほしい」のような感想になると思います。

ここで参考になるのが、「己の欲せざる所は人に施す勿れ」という“ことわざ”です。「己の欲せざる所は人に施す勿れ」とは、自分がしてほしくないと思うことは、他人にとっても同じなのだから、他人にすべきではないという教えです。

これを、技術文書を書く場合に当てはめると、「自分が読んでわかりにくい(内容が明確に伝わらない)と思うような技術文書は、読み手にとってもわかりにくいはずだ。そのため、自分が読んでわかりにくいと思う技術文書を書くべきではない」という解釈になります。

つまり、「文の羅列で書いた内容を読み手の立場に立って読んでみるとわかりにくい(内容が明確に伝わらない)と思う。自分が読んでわかりにくい(内容が明確に伝わらない)のだから読み手にとってもわかりにくいだろう。そのため、文の羅列で内容を書くべきではない」という解釈になります。

前回と今回で紹介した「我が身をつねって人の痛さを知れ」と「己の欲せざる所は人に施す勿れ」という...