1.「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」を判断基準にする

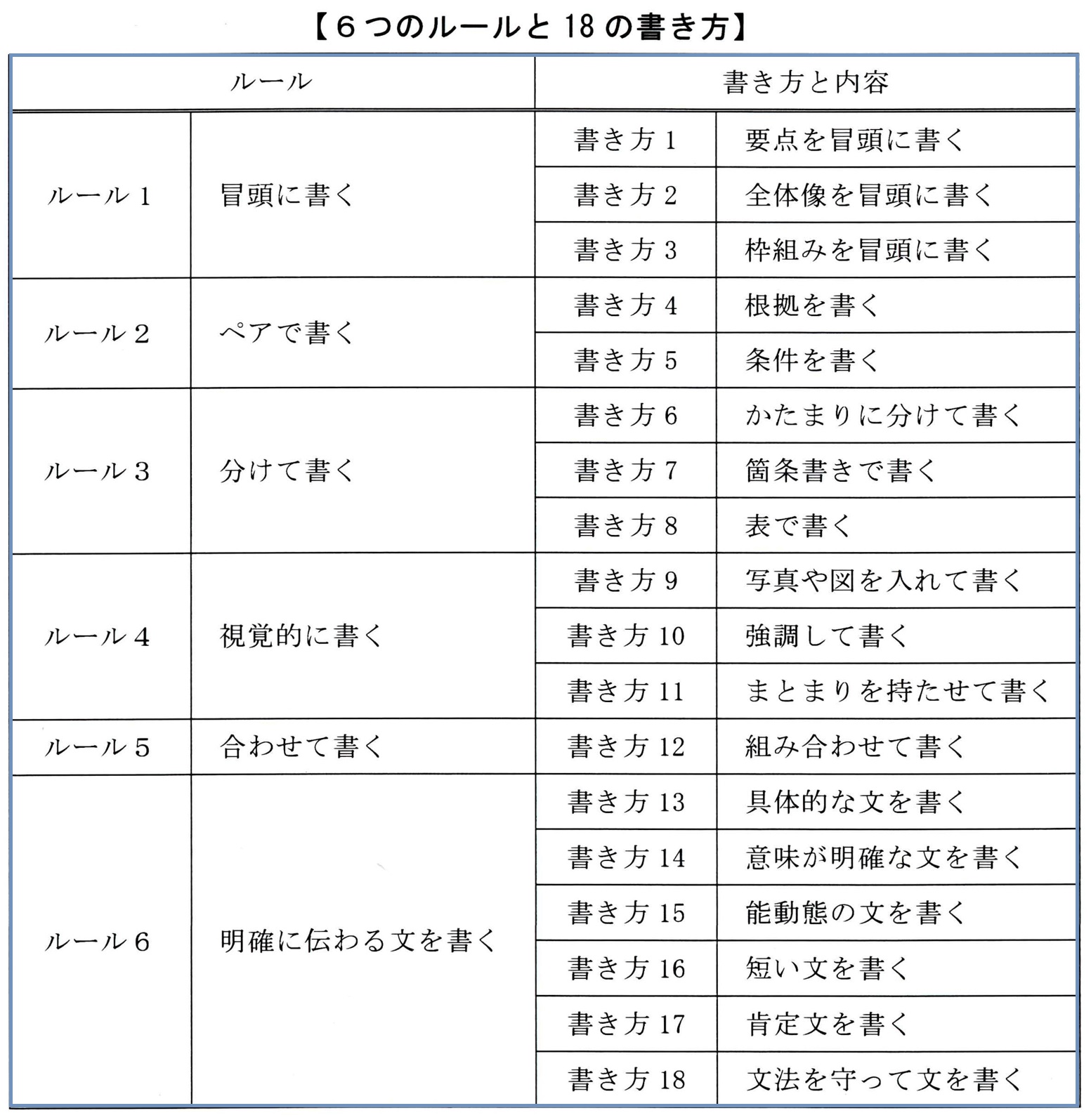

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その21)」では、「6つのルールと18の書き方」を「わかりにくい」に対する判断基準にすることを解説しました。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その21)へのリンク】

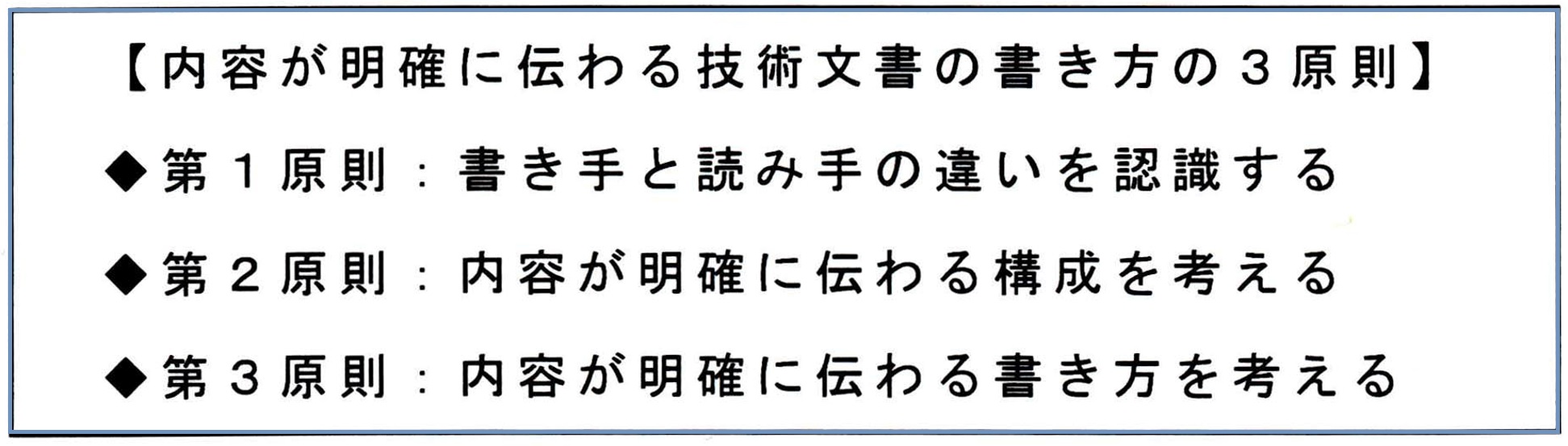

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その2)」で解説した「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」の中での「第2原則:内容が明確に伝わる構成を考える」も「わかりにくい」に対する判断基準になります。

技術文書の構成は技術文書の骨組みです。技術文書の骨組みがしっかりしていないと内容が明確に伝わりません。

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その13)」の中で【パターンⅠ】として以下のメールの内容を書きました。

【メールのパターンⅠ】

昨日A社に、我社の〇〇管理システムの導入を提案しました。その打ち合わせ結果を報告します。

「A社のような規模や事業内容で〇〇管理システムを導入した場合の具体的な効果と具体的な管理コストの削減額を確認したうえで導入するかどうかを決定する」とのことだった。

「今週の木曜日の17時までに、効果と削減額をA社の山田部長までメールで送って欲しい」との指示があった。

〇月〇日の10時からA社で行う次回の打ち合わせでA社の結論を話す。

以 上

このメールには構成がありません。このような書き方では内容が明確に伝わりません。「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その13)」の中では、「書き方の第2原則」に基づきメールの構成を考えた【パターンⅡ】のメールの内容を書きました。

【メールのパターンⅡ】

昨日A社に、我社の〇〇管理システムの導入を提案しました。その打ち合わせ結果を報告します。

1.打ち合わせでの結論

〇〇管理システムの導入に関する結論は出なかった。A社のような規模や事業内容で〇〇管理システムを導入した場合の具体的な効果と具体的な管理コストの削減額を確認したうえで導入するかどうかを決定する。

2.打ち合わせでの指示事項

今週の木曜日の17時までに、効果と削減額をA社の山田部長までメールで送る。

3.今後の予定

〇月〇日の10時からA社で行う次回の打ち合わせでA社の結論を話す。

以 上

このメールでは、「1.打ち合わせでの結論」、「2.打ち合わせでの指示事項」および「3.今後の予定」を項目とした構成を考えて書きました。このように書くことで内容が明確に伝わります。

このように、技術文書の構成の有無で「この書き方はわかりにくい(内容が明確に伝わらない)」と判断することができます。すなわち、「書き方の第2原則:内容が明確に伝わる構成を考える」も「わかりにくい」の判断基準になります。結論として、「6つのルールと18の書き方」と「書き方の第2原則:内容が明確に伝...