中国進出での失敗事例 中国工場の品質改善(その2)

【第1章 中国進出での失敗事例】

1.2 B社、日本と同じ設備だったが

筆者のご承諾により、抜粋を連載

続きを読むには・・・

この記事の著者

根本 隆吉

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改善・再構築を第一の使命と考え皆様を支援します。

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改...

この連載の他の記事

現在記事

「品質マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る特殊工程の4M変動への対応方法とは

日本の品質が優れていると言われるものの一つとして溶接や熱処理などの特殊技術があります。 1. 特殊工程とは &n...

日本の品質が優れていると言われるものの一つとして溶接や熱処理などの特殊技術があります。 1. 特殊工程とは &n...

品質保証度評価法とは(7) 【快年童子の豆鉄砲】(その34)

◆各構成因子に対する係数値の求め方(その2) 5.社内製品設計の不具合発生防止保証度係数“C”の 求め方 ...

◆各構成因子に対する係数値の求め方(その2) 5.社内製品設計の不具合発生防止保証度係数“C”の 求め方 ...

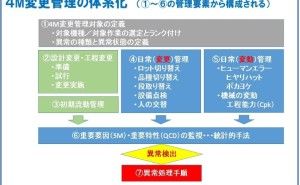

4M変化点管理と多品種少量生産

今回は、多品種少量生産工場における4M変動管理(変化点管理)について解説します。多品種少量生産工場では、造る製品が毎日のように変わります。ということは、...

今回は、多品種少量生産工場における4M変動管理(変化点管理)について解説します。多品種少量生産工場では、造る製品が毎日のように変わります。ということは、...

「品質マネジメント総合」の活用事例

もっと見る品質管理 中国工場管理の基本事例(その16)

◆ 品質管理-中国工場の品質がよくないのはなぜか(その6) 中国工場のスタッフについてみています。これまで作業者や管理者を取り上げ...

◆ 品質管理-中国工場の品質がよくないのはなぜか(その6) 中国工場のスタッフについてみています。これまで作業者や管理者を取り上げ...

外観検査は作業ではない 中国企業の壁(その15)

自動車向けの内装部品では、寸法や形状はもちろんですが、外観にも厳しい要求があります。特に日系自動車メーカーの場合、その厳しさは半端では...

自動車向けの内装部品では、寸法や形状はもちろんですが、外観にも厳しい要求があります。特に日系自動車メーカーの場合、その厳しさは半端では...

品質管理の和洋折衷とは

1.平均値の盲信 複数データの代表値として平均値を用いる事が多々あると思います。平均貯蓄額、平均余命、平均点、平均給与、平均単価など、事例をあげる...

1.平均値の盲信 複数データの代表値として平均値を用いる事が多々あると思います。平均貯蓄額、平均余命、平均点、平均給与、平均単価など、事例をあげる...