【実践編 第4章目次】

第4章 標準作業で作業のムダを取る

1. 標準作業で作業のスタンダードを設定する

2. 動作分析で作業のムダを取る

3. 自働化と人離しで作業者の負担を減らす

4. 生産を守る保全・安全の取り組みを進める←今回の記事

5. 「目で見る管理」で現状をオモテ化する

【この連載の前回:流れ生産:ジャスト・イン・タイム生産(その79)へのリンク】

4. 生産を守る保全・安全の取り組みを進める

故障が発生しない機械設備、安全な現場を「標準作業」と「目で見る管理」で実現する。

前回の(1)保全は流れ生産の条件に続けて、解説します。

(2)安全は生産を支える

【力シメ(圧着機)事故の発生】

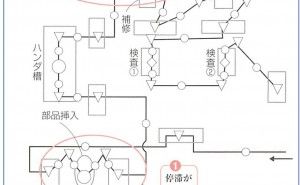

事故やケガは、一定の手順化された作業や行動、つまり、標準化された作業を行なっている分には、あまり起こりません。なにか、異常処理や例外処理が発生したときに、起こりやすいのです。

こんな例がありました。プレス後のカバーにピンをカシメる(圧着する)作業があり、①ピンをセット、②カバーをセット、③スイッチON,④完成品の取り出し、の手順で行なっていました。

作業にはカシメ機を用い、作業者は、職長から「カシメるときは、手に気をつけてください」と注意を受けていました。自分でも機械に手を入れたら危ないという認識は十分にありました。一定の作業を繰り返している間は問題はなかったのですが、あるとき、 カバーをセットしてスイッチをONにし、カシメ機を見ると、カバーが治具から外れて、曲がってセットされていました。

「不良になる!」と、とっさに手を動かし、手をカシメてしまいました。事故が起きたのです。

【力シメ事故の教訓】

この事故が教えることは何でしょうか。

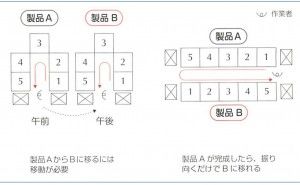

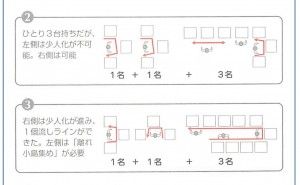

第一に「手を入れない」という意識化が、作業のいちばん根底になければなりません。これは、安全に対する躾として徹底して行なわれなければなりません。しかし、頭ではわかっていても、なんらかの異常処理や例外処理が起きると、とっさに手が動いてしまいます。「意識」を「無意識の反射神経」が飛び超えてしまうのでしょう。そんなとき、事故やケガが多く発生するのです。

それでは、より安全性を高めるにはどうしたらよいのでしょうか。

意識化も大切ですが、さらに、とっさの行動を防ぐために、手を入れようとしても「絶対に手が入らないハードのしくみ」を取り入れることが望まれます。これが、とっさの行動をくい止める「安全のポカヨケ」というしくみなのです。さらに、もう一段高い安全を望むのであれば、機械のそばに人がいなくても作業ができる、自働化・人離しなどのしくみ化に取り組む必要があ...

![[エキスパート会員インタビュー記事]食品業界の改善活動から始まった多面的な改善アプローチ(小松 加奈 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2264/a9eb64e5-28e8-47eb-a839-d2547966154e-thumb.png?d=0x0)