【実践編 第4章目次】

第4章 標準作業で作業のムダを取る

1. 標準作業で作業のスタンダードを設定する

2. 動作分析で作業のムダを取る

3. 自働化と人離しで作業者の負担を減らす

4. 生産を守る保全・安全の取り組みを進める

5. 「目で見る管理」で現状をオモテ化する←今回の記事

【この連載の前回:流れ生産:ジャスト・イン・タイム生産(その80)へのリンク】

5. 「目で見る管理」で現状をオモテ化する

問題解決のためには、オモテ化が前提。問題が目に見える職場をつくる。

(1)優秀な工場は問題のオモテ化ができている

私は仕事柄、多くの工場を見て歩きますが「ここは優秀だな」と思う工場と、残念ながら「これではダメだな」と感じてしまう工場があります。どこが違うと思いますか?

優秀な工場は、問題が少ないというのではありません。外からはわからなくても、どんな工場でも、大なり小なり、さまざまな問題を抱えているもので、きっと、問題のない工場などないのです。では、優秀な工場はどんなところが優秀なのでしょうか? 優秀な工場とダメな工場の分岐点はどこにあるのでしょうか?

それは、抱えている問題を素早く見つけて、解決できる力があるかどうかということです。優秀な工場は、問題やムダを顕在化、つまり、オモテ化するのがうまいのです。そして、問題は問題として受け止め、真の原因を究明して、その解決のために全社をあげて取り組む姿勢ができているのです。つまり、問題発見能力、原因究明能力、問題解決能力が鍛えられているのです。

ところが、ダメな工場にはこれが感じられません。いろいろな活動を手がけてはいるのですが、どうも効果が上がりません。見ていると、何が問題で、どんなムダがあるのかがよくわかっていないのです。そこで、むやみにさまざまな改革・改善に手を出すのですが、結局、その場しのぎに終わってしまうのです。

このような状態になったいちばんの原因は、問題がオモテに出にくくなっていることです。不良が出ても隠ぺいする、納期が遅れてもうやむやにする、といったことを続けていては、問題が潜在化してしまい、人の目に触れることはありません。当然のことながら、それらの問題が解決されることはありません。

問題を解決しても、しなくても、世の中は絶えず動いていて、新たな問題が次から次へと発生します。早く抜本的な改革を行なって、そのような状態から脱却しなければ、問題やムダはどんどん累積していき、その企業や工場はいつか淘汰されてしまうでしょう。この状態を解決するには、抱えている問題がオモテに出てくるしくみをつくらなければなりません。

正常と異常をきちんと区分し、異常やムダをあぶり出します。そして、ここで重要なことは、誰でもひと日でわかるようにして「目で見て管理できる」ようにすることです。えてして、管理とは、 書類や数値などによる机上の作業になりがちであり、また、一部の人だけがわかるような方法になりがちです。それでは全社活動として進展していきません。

いってみれば、「目で見る管理」とは、管理の「標準化」です。標準化とは、誰でもできるようにすることです。誰もがひと目で把握し管理できるしくみにすることが大事なのです。注意して見なくても、問題やムダのほうから、自然に目に飛び込んでくるような方法にしなければなりません。

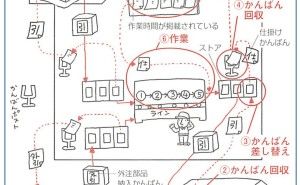

異常を踏まえたうえで、モノをつくる環境、作業、工程について、それぞれの問題点や作業の進捗状況、ミスなどの異常がひと目でわかるようなしくみをつくっていく方法を紹介しましょう。

(2)職場環境の「目で見る管理」

① 赤札

改革・改善の基礎として、 5Sの「整理」を行なう際に、生産活動に不要なモノをオモテ化するために「赤札作戦」を行ないます。不要なモノに赤い紙を貼って、誰が見ても、それが不要であることをわからせる方法で、その赤い紙を「赤札」といいます。

② 工場のロケーション管理

工場全体の床面を碁盤の目状に分け、それぞれに、所番地を付けるようにコード付けをして、地図のように管理する方法をロケーション管理といいます。こうすることで、工場のどこに何があるかがわかり誰でも行きたい場所に行くことができるようになります。

③ 職場看板

表札のように、課・ライン・工程・機械のそれぞれの職場を示す看板で、工場・部・機械などの看板があります。

④ 置き場3定看板

部材・製品・治工具などについて、どこに(定位)、なにを(定品)、いくつ(定量)置くのかを決めて表示した看板です。

⑤ 区画線(置き場線)

通路やモノの置き場などを明らかにするために引いた区画のための線で、白線や黄線があります。

⑥ 扉の開閉線

扉の開閉の形に合わせて引いた線で、多くは、白もしくは淡色の破線が川いられます。これはKY(危険予知)運動の一環でもあります。

⑦ トラマーク

黄色と黒のトラの模様に似ていることからトラマークといわれ、通路の段差などの危険箇所をはっきりと示すためのマークです...