◆ 化成処理:めっきの密着性や耐食性を向上

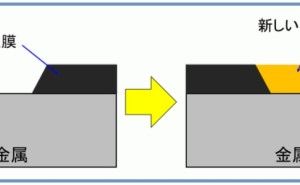

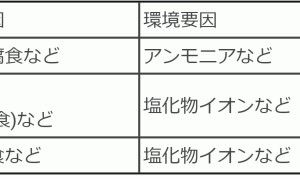

化成処理もめっき(メッキ)や塗装のように皮膜防食の一種です。化成処理とは、基材金属をリン酸塩などの処理溶液に浸し、表面を化学反応させて酸化皮膜などを形成する処理です。化成処理は単独でも耐食性を向上する効果がありますが、めっきや塗装の下地処理として行われることもあります。化成処理によって、めっきや塗装の密着性向上や耐食性をさらに向上させる効果があります。化成処理の種類を表1に示します。

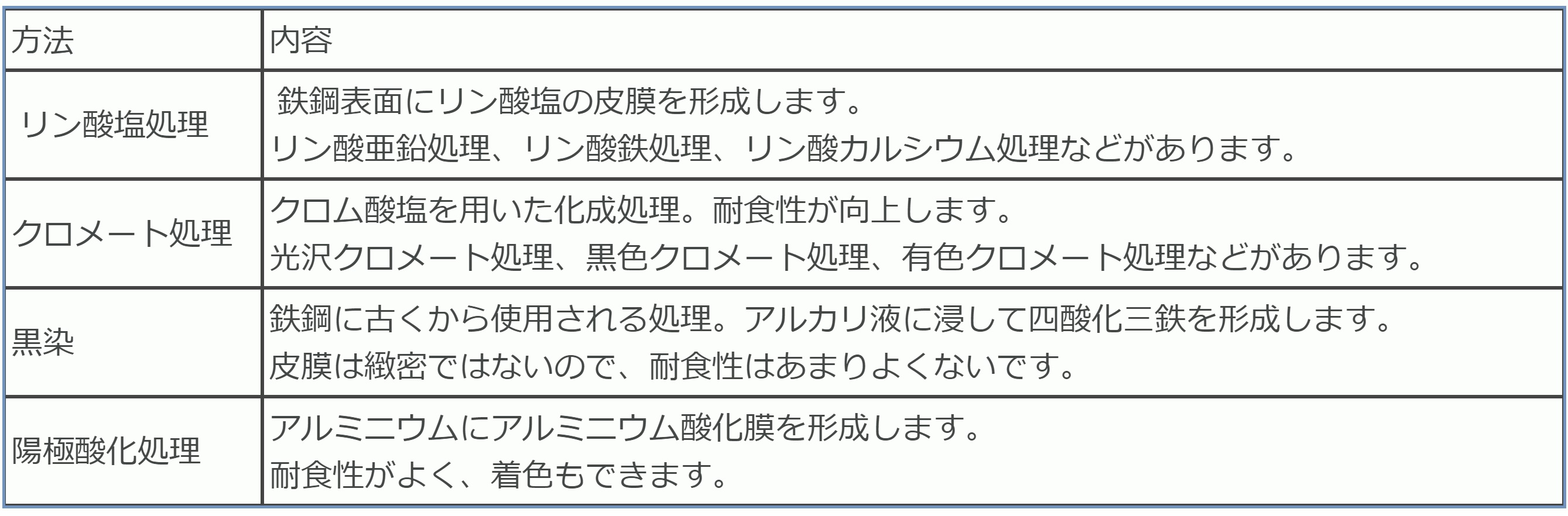

表1. 化成処理の種類

リン酸塩処理は鉄鋼材料の化成処理として代表的な処理です。リン酸塩の皮膜を鉄鋼表面に形成します。リン酸塩の種類も色々ありますが、密着性がよくなるため、下地処理に行われることが多いようです。リン酸亜鉛処理を亜鉛めっき処理後に行うことで耐食性を向上させることも行われています。

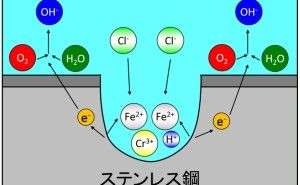

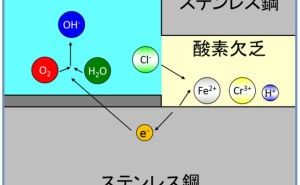

クロメート処理はクロム酸塩を使用した化成処理です。クロムの持つ不動態皮膜特性によって耐食性を向上させます。光沢クロメート処理、黒色クロメート処理など色々な色調や光沢があります。また六価クロムは有毒性がありRoHS指令の規制対象物質のため、無害な三価クロムに変化しています。

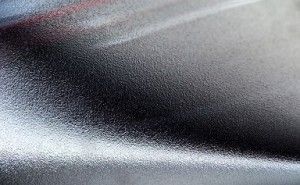

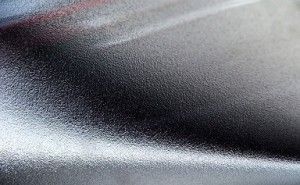

黒染は古くから行われている鉄鋼表面を黒い酸化皮膜で保護する処理です。アルカリ液に浸して四酸化三鉄を形成します。しかし、皮膜は緻密(ちみつ)ではないので、耐食性はあまりよくないです。

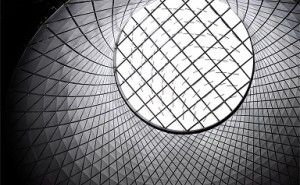

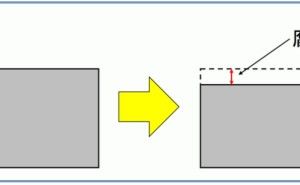

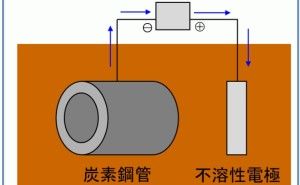

陽極酸化処理は主にアルミニウムの表面に陽極酸化皮膜[1]を形成する処理です。アルミニウムの陽極酸化処理をアルマイト処理とも呼びます。アルミニウムを硫酸などの酸性溶液に浸して電気分解することで酸化アルミが形成されます。この酸化アルミは六角形の緻密な構造となり、中心に孔があります。この孔はそのままでは耐食性はよくないので、封孔処理をしたり、塗装を入れて着色したりします。

次回に続きます。

【用語解説】

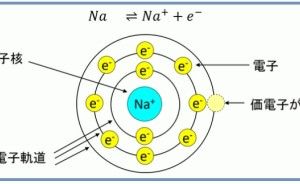

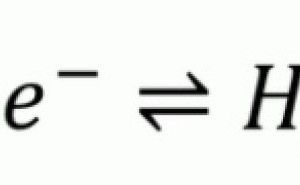

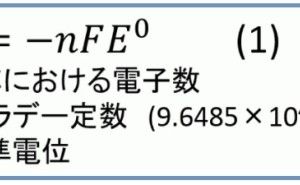

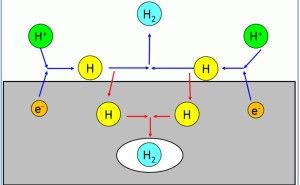

[1]陽極酸化皮膜:電解質溶液中に金属を浸し、金属を陽極(正極)として通電すると、金属が酸化されて陽イオンとなって溶液中に溶解するか、表面で水の電気分解が起こり水素イオンと酸素ガスが発生する(いずれの場合でも、対極の陰極(負極)では水素イオンが還元されて水素ガスが発生する)。電解質および金属の種類によっては、陽極表面の酸化された金属...

![金属材料基礎講座[機能材料・強度設計コース] 金属材料基礎講座[機能材料・強度設計コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-bfc0-4c45-a6ba-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)