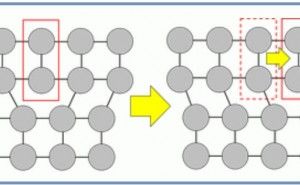

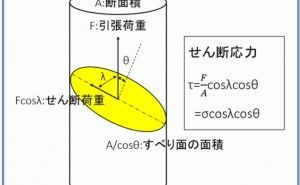

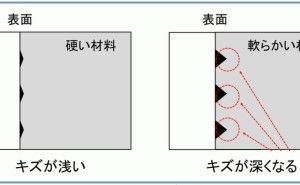

すべりとは、材料がすべり面やすべり方向に沿って塑性(そせい)変形することです。例えば丸棒の材料に引張応力が負荷されていた場合、すべりによる変形であればシュミット因子が示すように、斜め45度にせん断応力が作用してすべり変形が起きます。それに対して、へき開とは主に起点付近にみられる脆性(ぜいせい)的で滑らかな破壊です。

すべりとへき開のどちらが優先的に起こるかは材料の状態によって異なります。

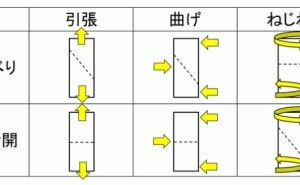

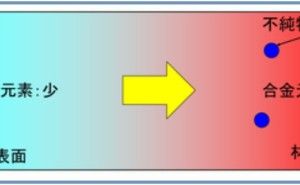

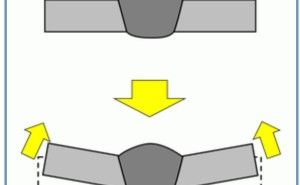

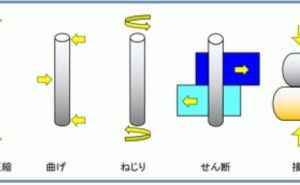

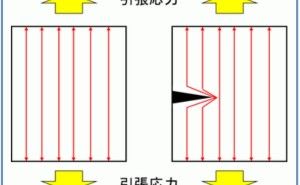

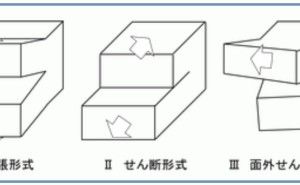

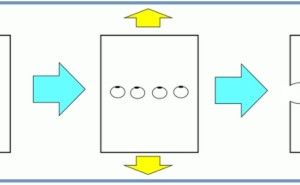

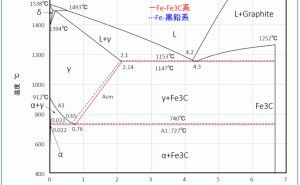

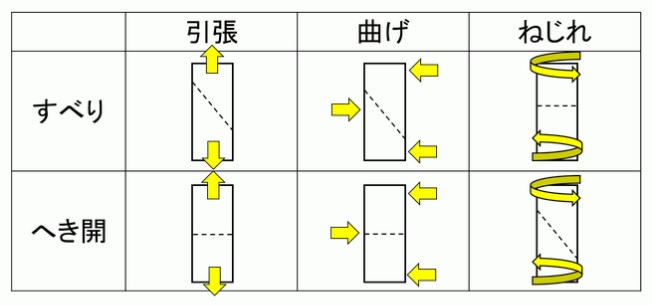

最大の垂直応力は軸方向の垂直断面方向に発生します。もし、垂直応力が材料の断面を結合する応力より大きくなると、断面は脆性的に破壊します。すべりによるせん断応力よりも小さい応力で垂直断面が破壊する時に、その破面にへき開破面が観察されます。材料に引張応力、曲げ応力、ねじれ応力を負荷した時のそれぞれのすべり変形による破面とへき開による破面の位置関係を図1に示します。

図1. すべりとへき開の破面位置関係

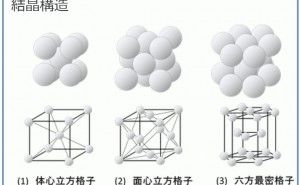

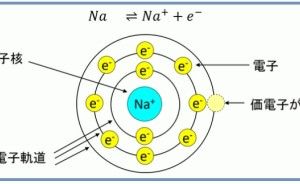

鉄の場合、すべり面は原子が多い面ですが、へき開面は原子が少ない面になります。

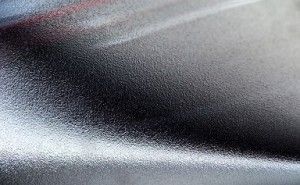

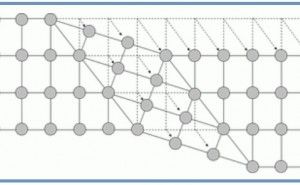

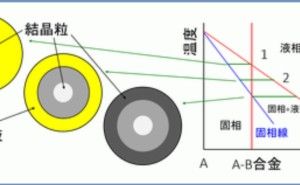

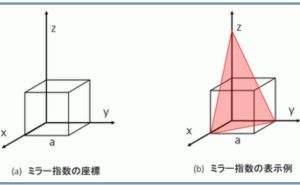

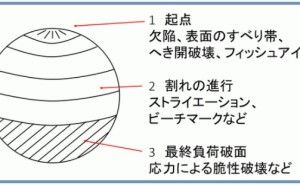

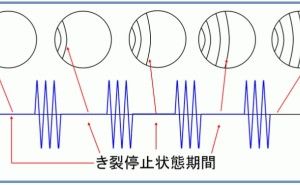

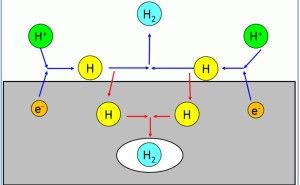

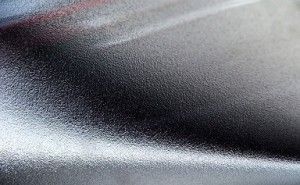

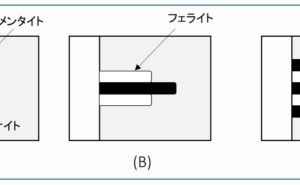

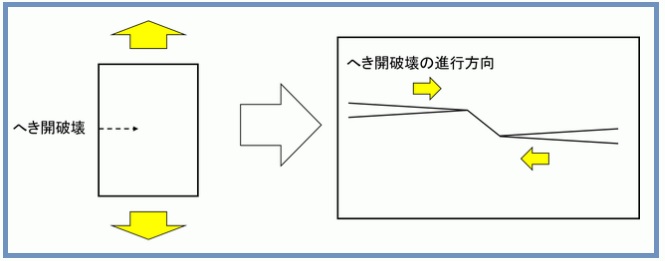

へき開破面をへき開ファセットとも呼びます。その特徴は平坦で鏡のような面です。へき開破壊は結晶粒の特定の結晶面で起きます。結晶粒は互いに結晶の向きが異なるため、へき開破壊は1つの結晶粒から隣の結晶粒に進行する時に向きが変化します。また、へき開破壊によるき裂は1箇所だけでなく多くの場所でき裂が発生します。そのき裂が進行するにつれて結合していきます。

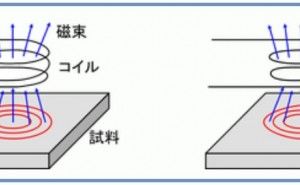

その様子を図2に示します。これは破面として観察した時にリバーパターンという模様として現れます。また、へき開面があまり明確ではない時は擬へき開破面と呼ばれます。

図2. へき開破壊の進行

次回に続きます。