1.中小企業が抱える課題、採用が難しい

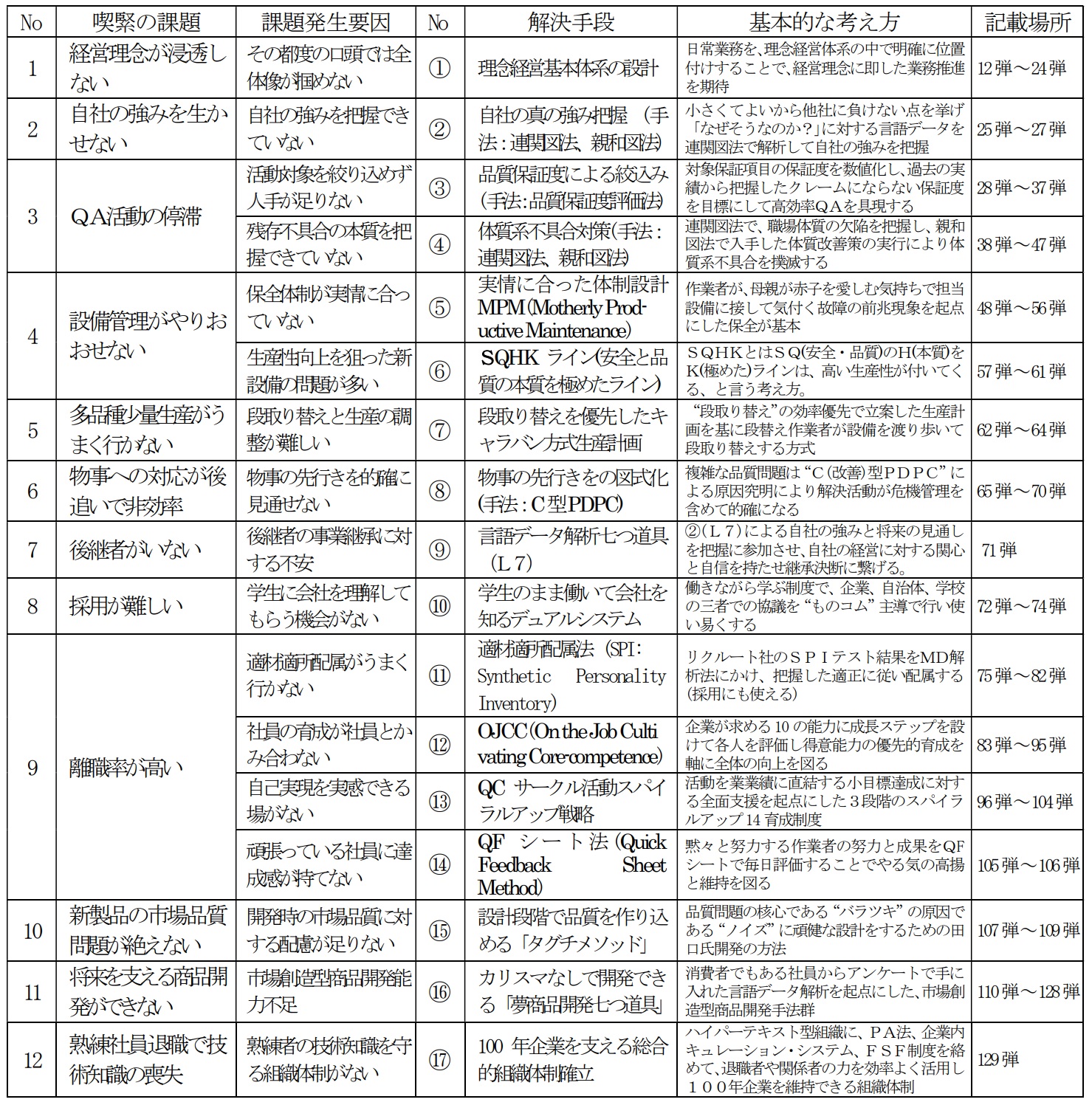

今回から、表2-1 にある「喫緊の課題」の8番目「採用が難しい」の発生要因「学生に会社を理解してもらう機会がない」 (⑩)に対する解決手段「デュアルシステム」のご説明に入ります。

表2-1 中小企業が抱える喫緊の課題12と課題発生要因17に対する解決策の概要

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その89)へのリンク】

実は、現役時代、この課題の重要性については十分認識していたのですが、手にしている社員への対応で精一杯だったのと、飛びつくような解決策が見当たらなかったのです。ところが、引退後、2013年4月5日の日本経済新聞夕刊の記事「都立高でドイツ流職業訓練 じっくり働きミスマッチ防ぐ」で知ったのがこの「デュアルシステム」だったのです。筆者を引き付けたのが、この記事の冒頭にあった次のイントロ文です。

「東京都立の工業高校でドイツ生まれの職業訓練制度「デュアルシステム」の導入が進んでいる。短期間で仕事の現場を体験するインターンシップと違い、長期間にわたり社員と同じように働いて実技を身につけるのが狙い。生徒と企業がじっくり付き合うことで、就職に結びつくだけでなく、ミスマッチによる早期の離職を防ぐ効果も期待されている。」

この記事に紹介されている事例は、このテーマにおあつらえ向きですので、次項でポイントをご紹介しますので参考にして頂けたらと思います。

2.教育課程に長期の企業実習

1)デュアルシステムとは

日本経済新聞の記事から紹介します。この記事では、次のように説明されています。

「企業と学校の二者が連携して人材を育成するドイツ発祥の職業教育システム。中世の徒弟制度が起源で、本場では週1~2日は学校で授業を受け、3~4日は企業で技能を学ぶ。日本では、文部科学省が教育課程に長期の企業実習を取り入れる『日本版デュアルシステム』を2004年度に導入。1~2年程度の実習を通じて技能の習得を図る。」

2)都立多摩工業高校の事例

同校機械科の学生が2年生の1年間アルミ合金砂型製造メーカーに「勤務」した事例を詳しく紹介しています。ここで「勤務」としているのは、週一回の実習日は登校せずに直接工場に行き、午前8時から午後5時まで正社員と一緒に働き、アルミを流し込む鋳型作りから出荷検査までの奥底をじっくり学んだ状況を表そうとしたのだと思います。

この経験を通じての、本人、企業の指導者、副校長、それぞれの感想が紹介されているのですが、その内容が、このシステムの良さを物語っていますので以下にご紹介します。

・本人

「日に日に作業の難度が上がり、止めたくなったこともあったが、経験のない技術を身につけることで、将来の視野を広げられた。やってよかった。」

・指導役を務めた工場長

「1年間で仕事の辛さとやりがいを感じてくれたと思う。そういう子が、志望してくれれば安心して採用できる。」

・副校長

「7割が就職する多摩工業高校の生徒にとっては企業で実技を磨くことこそが一番の勉強。短期間のインターンシップは『体験』だが、デュアルシステムは『訓練』。社員と同じ扱いなので企業も学生も本気になる。」

3)都教育庁の方針

都教育庁のものづくり教育推進担当課長の話として紹介されている下記の内容は、このシステムの...