今回は、前回の1.品質保証度評価法(QAL評価法)がベースとする品質保証(QA)の考え方に続いて解説します。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その29)へのリンク】

2.HG(Humanware Goodness:人(関係者)のよさ加減)の把握法

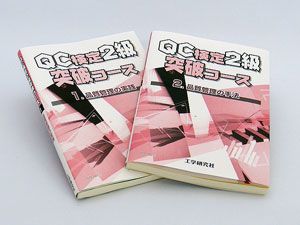

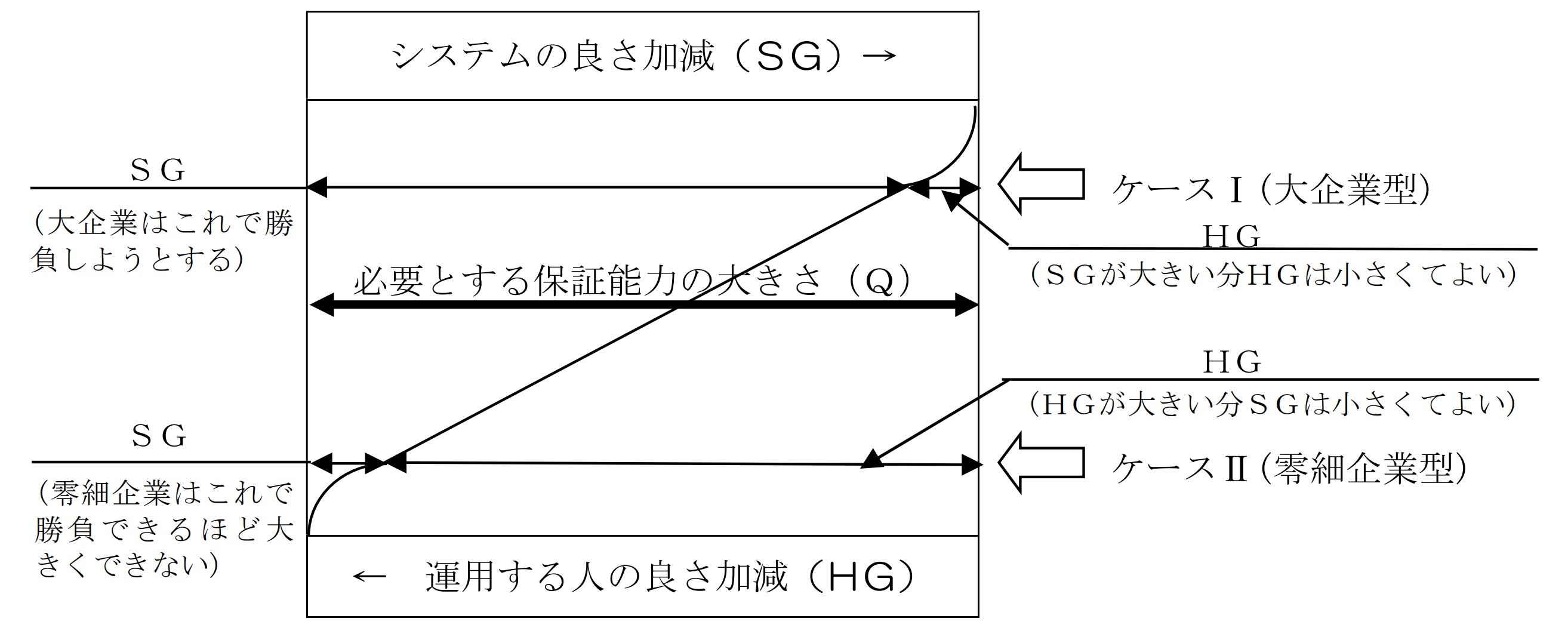

前弾にある図30-2(下図)のケースⅡは、品質保証をHGに頼る極端なケースといえますが、身近なところでも“あの工程の品質はAさんでもっている”と皆が感じているHG頼みの品質保証が存在するものです。ただ、部外者、例えば顧客の品質監査員、としては、AさんのHGの良さ加減など知りようがありませんので、貧弱なSG(システムの良さ加減)を前にSGのレベルアップを要求することになります。

図30-2 QAのあり方

それを受けて取り組むSGのレベルアップ活動が成果につながればよいのですが、往々にして、そのレベルアップ活動にマンパワーを割くことによるHGの低下が、SGのレベルアップを上回り、結果として、総合的な品質保証能力の低下を招いてしまうという事態が、特にマンパワーが十分でない中小企業に起こりがちです。

このことは、HGと著しく関係するその企業の“体質(特徴、特質)”、言葉を変えると“よさ加減”を念頭に置いたQA活動が必要であることを示していると言えるのですが、そういったQA活動が可能であるためには、企業の良さ加減を背景に持つHGを客観的、即ち、数値で把握する必要があるのですが、千差万別、複雑怪奇な人に関するHGをダイレクトに数値化するのは不可能といえます。

この点に関するQAL評価法の考えは、次のような手順で、HGを間接的に数値で把握しようというものです。先ず、保証度の数値化が可能なシステム(ハードウエア+ソフトウエア)の保証度を全保証項目について数値化します。次に、過去にクレームを受けた項目のクレームを受けたときのシステムの保証度を数値化し、最も保証度の高い数値を“k”とします。そうしますと、保証度が“k”のシステムではクレームが発生する可能性があるといえますので、クレームゼロを達成するための活動対象項目は、“k”をクリアできていない項目に絞り込むことができることになります。

因みに、これにより、活動対象項目をどの程度絞り込むことができるかと言いますと、三社の経験ですが、ある程度の保証体制の企業、例えば、クレーム率が100ppmと言った場合、数百項目が30項目くらいに絞り込むことができます。

QAL評価法の開発目的は、「この“k”による、QA活動における活動対象項目の絞り込み」と「QA活動に対する“目標保証度設定”」だったのです。ところが、次項でご紹介するような経験により、この“k”は、企業の良さ加減を背景にした“HGの間接的な数値化”と捉えることができることが分かったのです。どのような経験だったのかを事項でご説明しますので、ご理解の参考にして頂ければと思います。

3.“k”が “HG”の間接的な数値化と言える理由

説明に入る前に、保証度“k”についてご説明しておきたいと思います。この“k”は、ポカヨケなど完全補償が完成したシステムの場合「k=0」となります。即ち、“k”の値が大きいほど、保証度が低いということになります。このことを念頭に以下のご説明をお読み頂ければと思います。さて、上記の経験とは次のようなものです。

QAL評価法を活用したQA活動は、活動対象項目の絞り込みが的確な分、与えられたマンパワーで効果的な活動が可能となり、筆者が担当した部門の品質保証が、顧客から高く評価されるところまで来たことから、新たなジャンルへの挑戦プロジェクトチーム編成のために人材を供出し、業容縮小が計画されていた他部門からの人材で補填することになったのです。当時、HGへの頼り具合が把握できていませんでしたので、作業者の入れ替えに対する不安が大きかったのですが、その不安が的中し、クレームが多発したのです。

そこで、クレーム発生項目の保証度を算出したところ、人材の入れ替え前は、SGの保証度が“1”であればクレームを出すことがなかったのに、“0.45”にレベルアップしなければならないことが分かったのです。要するに、この“1”と“0.45”の差“0.55”が、運用する人の良さ加減“HG”の間接的数値化と言えることが分かったのです。

以上のことから「保証度“k”は、組織の良さ加減を背景にした“HG”の間接的数値化といえる」という結論になった次第です。このことは、図30-2の「ケースⅡ」の場合、kが1.5や2.0で良いことになるわけで、部外者に対する&ldq...

![[オンデマンド]福丸 典芳講師によるピックアップ講座 1 品質保証入門講座](https://assets.monodukuri.com/gihou/photo/65/5c948013-6f0c-4f49-9246-00520a0001e5.jpeg?d=0x0)

![[オンデマンド]福丸 典芳講師によるピックアップ講座 1 品質保証入門講座](https://assets.monodukuri.com/gihou/photo/65/5b289aea-6274-47a9-9984-52ee0a0001e3.jpeg?d=0x0)