1. 技能者・技術者の育成

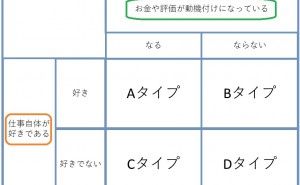

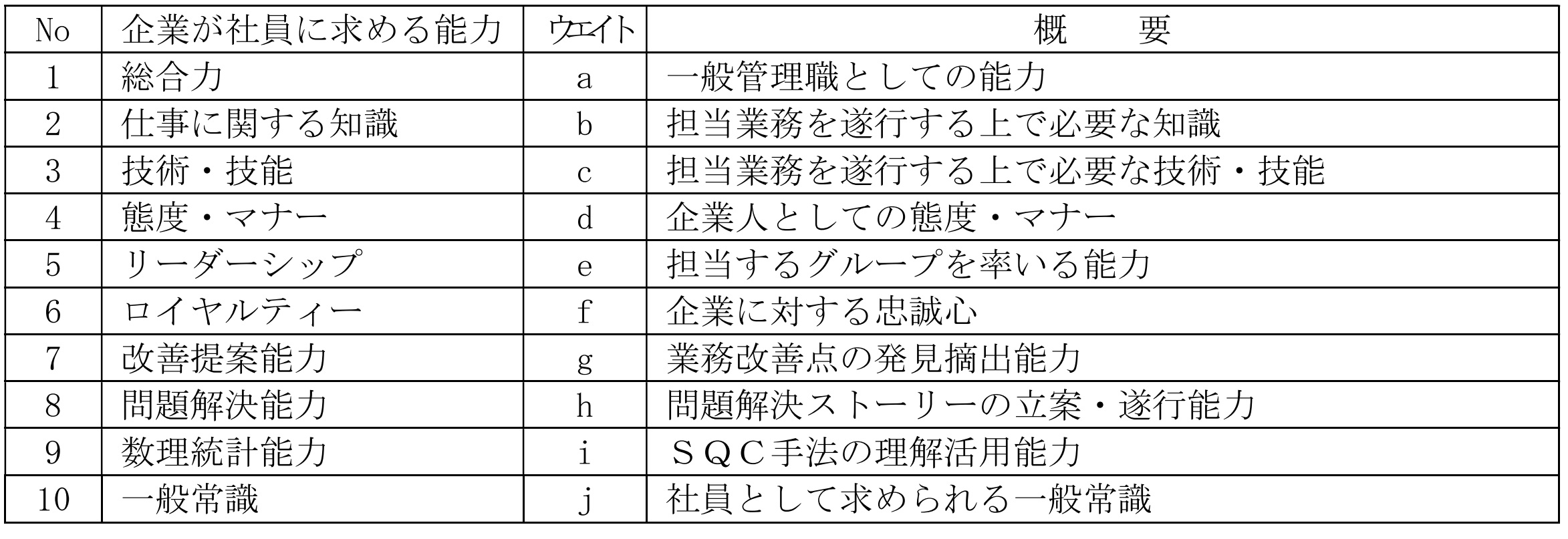

OJCCの説明の最初は「企業が社員に求める能力10項目」(表84-1)の1番目「総合力」について、一般管理者育成の視点で育成ステップをご説明しましたが、2番目以降は、一般社員育成の視点での説明で、その最初に、企業人にとって一番大切な“仕事”を取り上げて「仕事に関する知識(B)」について前回の【快年童子の豆鉄砲】(その104)OJCCとは(4)知識の育成でご説明しました。それを受けて今回は、その“仕事”を支える「技能者・技術者(C)」について表87-1に示す育成ステップ例をもとにご説明します。

表84-1 企業が社員に求める能力10項目

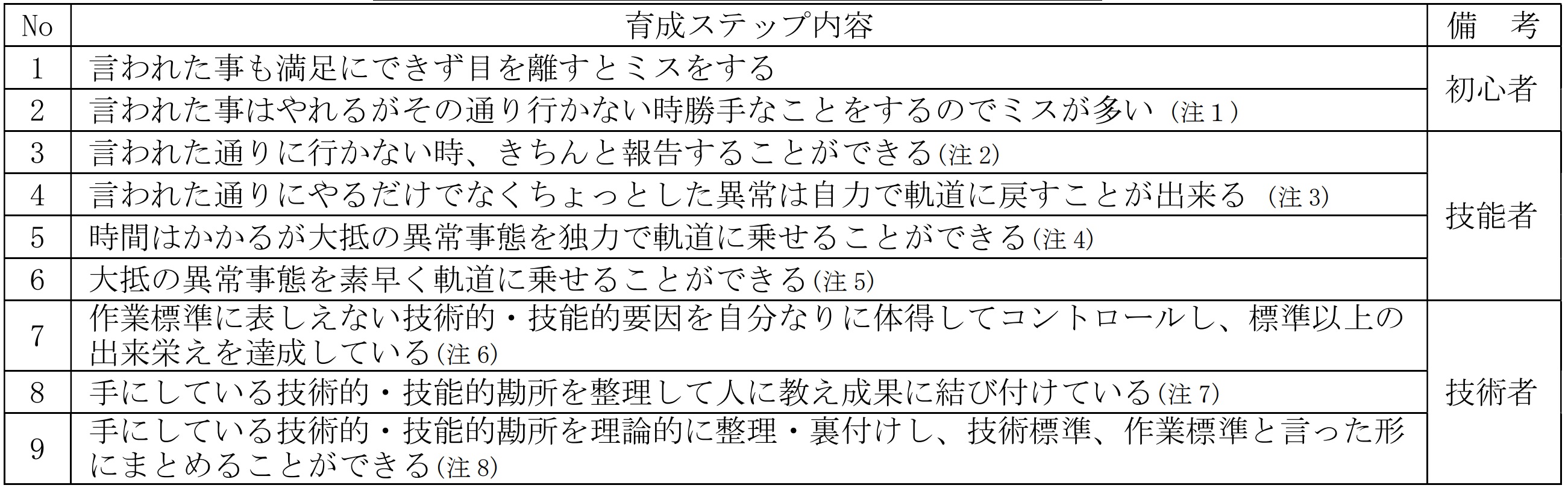

2.「技能者・技術者(C)」の育成ステップ

“技能者”と“技術者”については前回でご説明済みですが、要約しますと、仕事を、ある“目的”達成のための“手段”と捉えたとき、“手段”である仕事を目的として理解して取り組んでいるのが“技能者”で、仕事の先にある“目的”を念頭に理解して取り組んでいるのが“技術者”と言うことになります。

技能者に対する育成のポイントは、技能者に、発生した異常事態に対する対処方法を説明する時に、成長の度合いに合わせて、徐々に、仕事の背景にある、技術的要因を、目的に絡めて説明し、技術者としての素養を高めることです。

表87-1 「技能者・技術者(C)」の育成ステップ例

(注1)言われた通りに行かない異常時には報告することになっているのに、自分勝手な判断で対処するのは、場合によっては被害を大きくしますので厳重に注意する必要があります。ただ、積極性のなせる業でもありますので、育成に当たっては、その積極性が生きる配慮を心がけるとよいと思います。

(注2)このステップでは、異常の的確な把握も大切です。

(注3)ステップ3までに経験した初歩的な異常処理が身について的確に対処できる状態です。

(注4)一通りの異常を体験して、対処能力が身についた状態です。

(注5)異常に対し、スピード感を持って対処できる状態です。

(注6)いわゆる暗黙知と言えるところまで体得しており、技術者と言える段階です。

(注7)身についた技能・技術の勘所を人に伝達することが出るレベルに整理できている状態です。

(注8)身についた技能・技術の勘所を文書で記録することが出来る状態で、技術者としての完成域と言えます。

3. 育成サイドのメリット

この育成ステップの特徴は、作業時に発生する異常事態への対処方法習得を通じた“技能・技術”の育成で、異常の報告を受けての育成が基本ですが、異常に気付かなかったり、慌てて対処を誤るなどといったミスが異常事態発生の起点になることが多くなりがちです。

このような背景から、育成サイドにとっても、育成を通じて下記3つのメリットがありますので、その点を意識されるといいと思います。

1)ミスをした部下に対する接し方

部下がミスをすると叱ることになりますが、往々にして、部下の萎縮を招き、効果につながらないことが多いものです。

その点、この育成ステップが念頭にあれば、ミスを責める前に、このミスをどのようにステップ向上につなげるかと言う“育成作戦”をもって部下に接しますので、上記のようなことはなく、部下も素直に育成内容を受け入れ、ステップ向上につながると思います。

2)部下の性格を把握する機会

人は他人に対し、特に上司に対して、自分を取り繕おうとしますが、ミスを犯したときは、そのような余裕はなく、かなり本性が出てしまうもので、その言動に、腹立たしい思いをすることが多いと思います。しかし、ミスへの対応を“性格を知る機会”と捉えることにより、その言動を冷静に受け止めることが出来、そこで把握した性格に応じた育成は、より効果的なものになると思われますので、そのように対応されるといいと思います。

3)仕事の改善点発見のチャンス

ミスの原因は、一見すると本人に帰着するものですが、一歩踏み込んで考えますと、仕事の中に、ミスを誘発する要因の存在があるものです。トラブルが解決できたところで、本人も入れて、そのような視点で仕事そのものを見直...