【連関図法で把握した原因に対する対策実施】(前弾からの続き)

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その62)へのリンク】

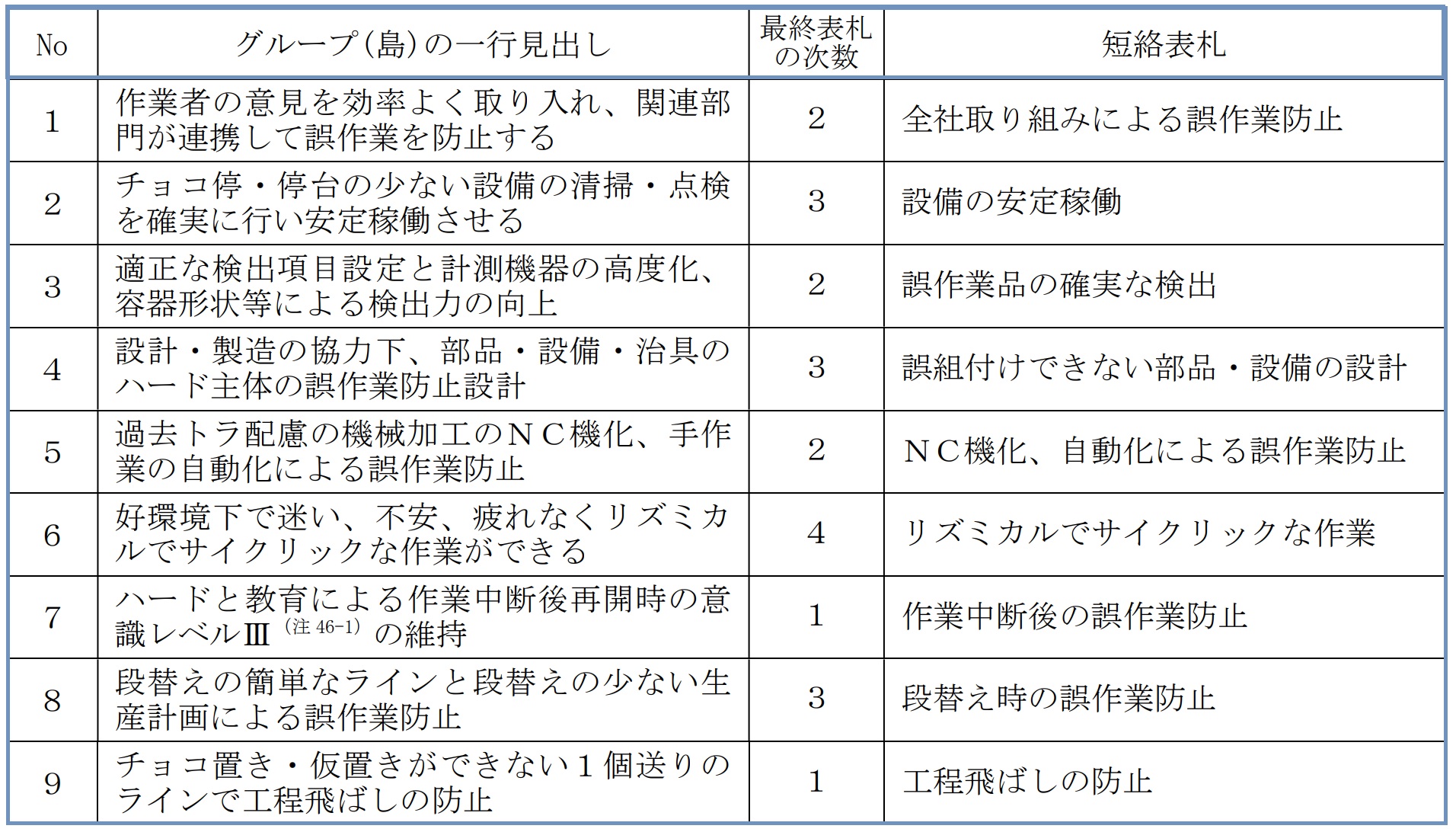

7)A型図解からの結論の読み取り方

一般的な読み取り方は、その島の言い分を、一行に纏めた“一行見出し”を、島を括った線の上に書き、その内容をさらにキャッチフレーズ的に絞り込んだ“短絡表札”を島の中の目立つ位置に書き、各島の“一行見出し”と“短絡表札”の内容を基に思考を重ね、結論(“B型文章化”と言います)をまとめ上げるのですが、これは至難の業です。

事例を重ねるうちに行き着いたのが、“一行見出し”と“短絡表札”を一覧表にまとめた“A型図解まとめ表”を基に結論をまとめ上げる方法です。この事例の“A型図解まとめ表”は、下表45-1のようになります。

表45-1 A型図解まとめ表

(注46-1)橋本邦衛博士のフェーズ理論の“人が最もミスを犯しにくい意識レベル”

これを見て頂きますと、A型図解を全く見ておられない読者の皆さんも、おおよその結論を感じ取って頂けるのではないでしょうか。ただ、それぞれの島がどんな風になっているのかを確認したい時のために、ひと工夫が必要です。

それは、出来上がったA型図解の各島を切り取って、別のB紙に、A型図解まとめ表を中央に置けるようにレイアウトし、それぞれの島からまとめ表Noに矢線を引いておくのです。こうすることにより、まとめ表からそれぞれの島に簡単に行き着くことが出来、内容確認ができますので、このレイアウトは非常に便利でお薦めです。

8)B型図解の薦め

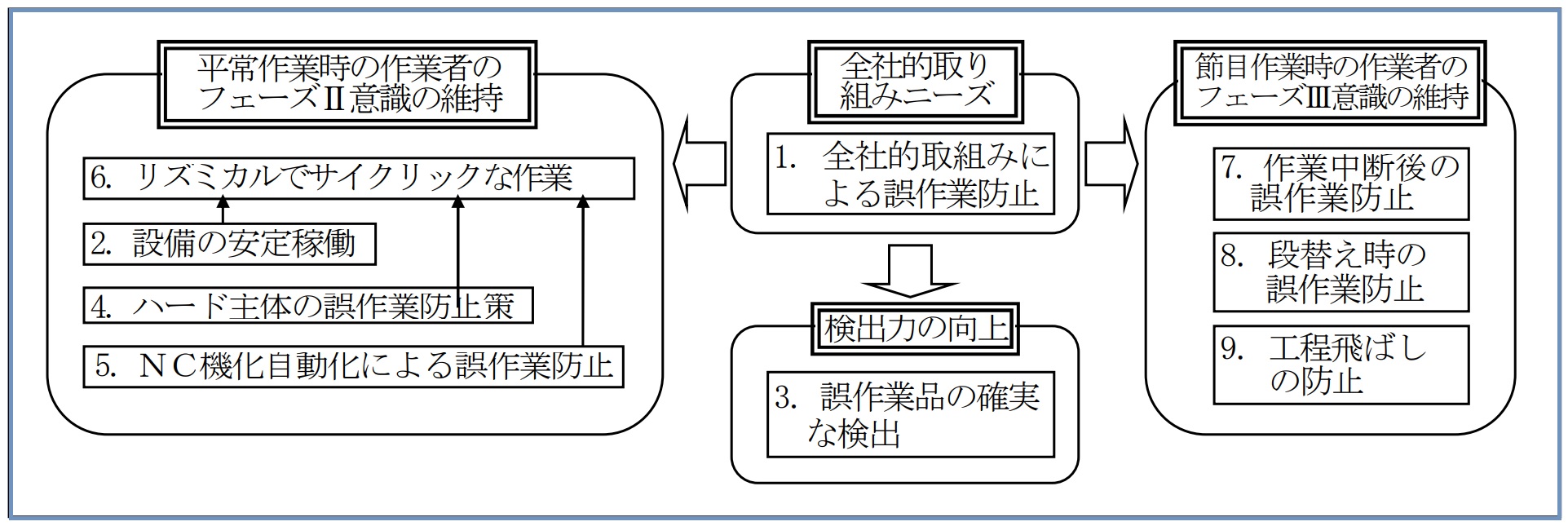

A型図解まとめ表により、A型図解からの結論の引き出し(これをB型文章化と言います)は格段に楽になったのですが、あるプロジェクトで、A型図解まとめ表の項目間の絡みが複雑で中々B型文章化が作成できず困り抜いた結果、それらの項目の短絡表札を言語データとして“カード寄せ”と“表札づくり”を行うことにより、項目相互の絡みを整理できるのではないかと思って挑戦したところ、次ページの図45-1のような図が出来上がり、的確な結論引き出し(B型文章化)が出来ましたので手法として採用し“B型図解”と呼ぶことにしました。

ご覧の通り、9つだった島が4つの島に集約され、結論を導きやすくなりました。

図45-1 B型図解「誤作業に配慮した作業設計はどうあるべきか?」

9)親和図「誤作業に配慮した作業設計はどうあるべきか?」の最終結論“B型文章化”

上記B型図解を基に作成した最終結論“B型文章化”は下記の通りです。

「長時間従事する平常作業については、2,4,5,により、6を実現して、フェーズⅡ意識の信頼性を最大に保ち、比較的短時間で終了する段替え作業や初期設定は、7.8.9.により信頼性の最も高いフェーズⅢ意識を維持して誤作業の発生防止を図り、万一の発生に対しては、3による確実な検出により誤作業によるクレームを阻止...