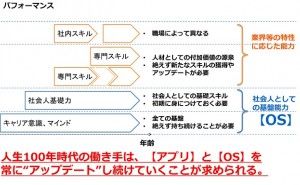

1. 問題解決能力

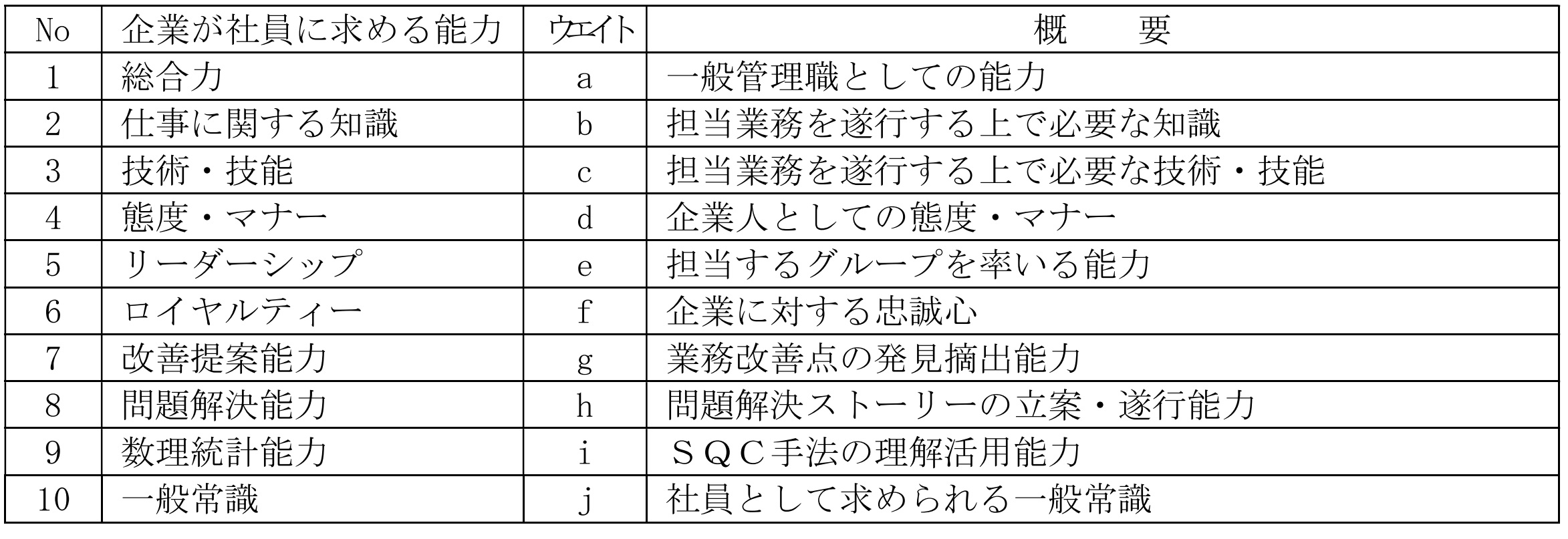

今回は、現在の仕事を向上させるための3つの“能力”の内2番目「問題解決能力(H)」の説明です。この項目の場合、理論的側面が大きいだけに、本人の能力に即した着実な育成が可能ですので、成果と結び付けた育成により、本人のやる気につなげるのがポイントになります。表84-1 参照。

表84-1 企業が社員に求める能力10項目

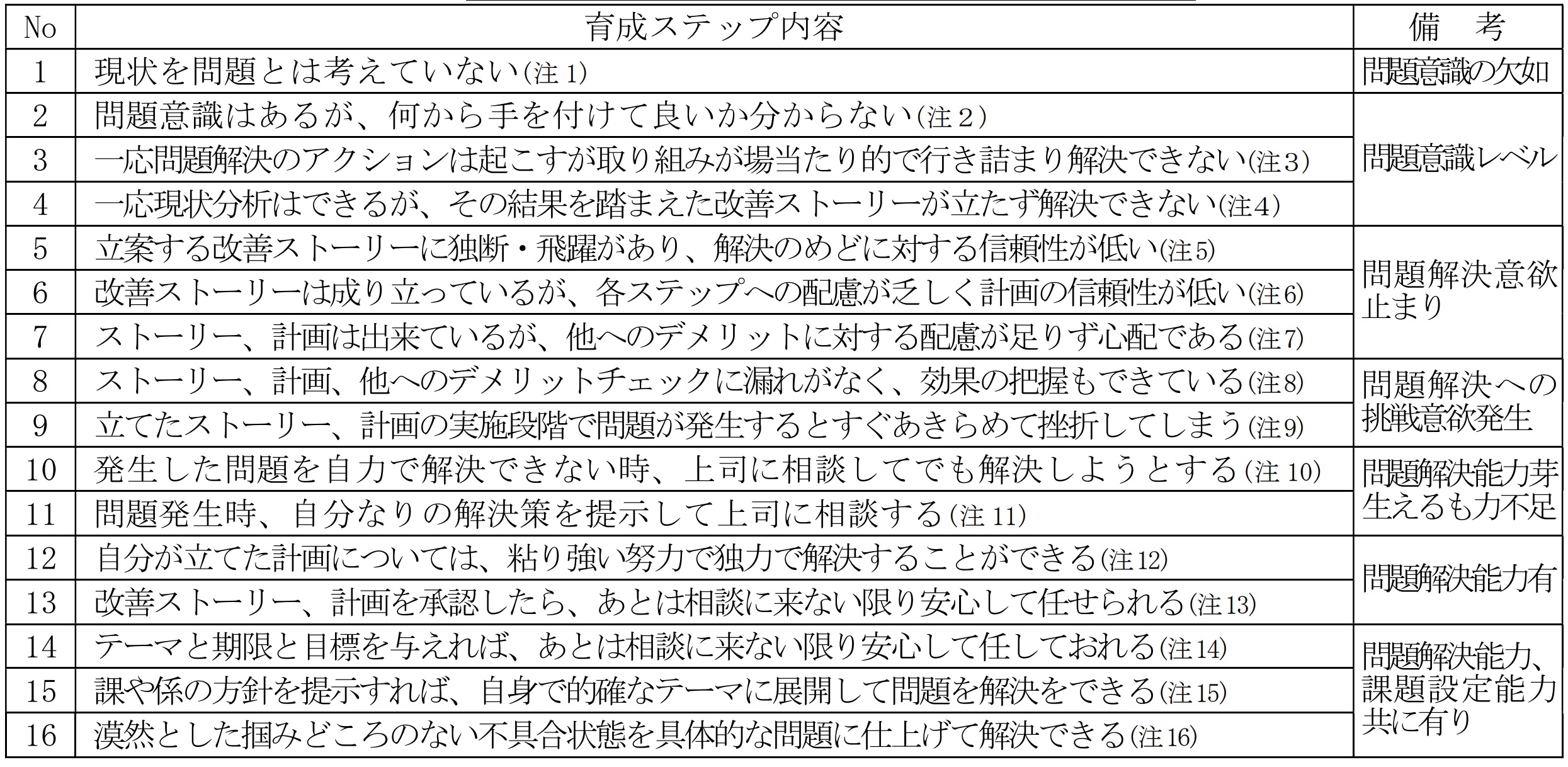

2.「問題解決能力(H)」の育成ステップ

前回の「改善提案能力(G)」の場合、育成できるのは改善意欲までで、それ以降の育成効果は、本人の能力に寄るところ大なのですが、この「問題解決能力(H)」の場合、テーマ解決にふさわしい“手法”を紹介し、その使い方を育成することにより能力アップにつなげることが出来る点が大きく違います。

そのあたりを表92-1の育成ステップ例でご説明するのですが、育成ステップの詳細は注記に譲るとして、備考欄の各項目に対する包括的ポイントを記しますので、ご理解の参考にして頂ければと思います。

1)問題意識の欠如

作業標準通りの仕事をすればスムーズに仕事が進み特に問題意識がないのが普通ですので、その中からテーマを見つけて問題意識に導くのがポイントです。

2)問題意識レベル

問題意識が芽生え、何らかの行動を起こすものの、結果的に問題意識のレベルを脱し得ない状況で、適切な問題解決意欲に導くのがポイントになります。

3)問題解決意欲止まり

芽生えた改善意欲が、成果に結び付くには、効果的な改善策の提案能力が必要なのですが、此処では、効果に拘らず、不満をベースにした“創造的”な改善策の提案能力の育成に努めるのがポイントです。

4)問題解決への挑戦意欲発生

提案する改善策の、実現性と効果の高さを追求する能力を育成する段階なのですが、高い育成成果を求める中で、能力の限界を把握することもこのステップの大切な要素になります。

5)問題解決能力芽生えるも力不足

提案された改善策の創造性のレベルが極めて高い場合、特許・実案級への誘導する段階ですが、その内容が、特許や実案に当たるかどうかの判定、その判定を受けて申請に至る過程を担当する部署が必要ですが、企業規模的に無理な場合は、そういった業務を委託できる特許事務所との提携が必要になります。

6)問題解決能力有

問題解決能力が身についてきた段階ですので、そのレベルアップが育成のポイントになります。

7)問題解決能力、課題設定能力共に有

これから多くなると思われる「漠然とした掴みどころのない不具合状態」の解決には、断片的でいいから関係者の意見を出来るだけ聴取して、連関図法や親和図法で解析することにより、問題の核心を手に入れるところまで手法の使い方をガイドするのがポイントです。

表92-1 「問題解決能力(H)」の育成ステップ例

(注1)仕事がスムーズに進むように設計された作業標準ですが、人によってやり難そうだったり、逆に余裕があり過ぎたりしますので、そういった身近なテーマを取り上げて問題意識を誘発するのがポイントです。

(注2)上述したような身近なテーマについて、芽生えた問題意識を取り組むべき問題点に誘導するのがポイントです。

(注3) 問題解決の起点である現状分析がなされていないための場当たりなので、ふさわしい現状分析に導くのがポイントです。

(注4)成果を生む着実な改善活動には、改善ストーリーが必要であることを理解させ、テーマ解決のための改善ストーリー立案に誘導するのがポイントです。

(注5)このような状況になるのは、現状分析の甘さと解決が他者頼みの姿勢の場合が多いので、現状分析を、自分で、もしくは、職場の仲間と解決することを前提にやり直すように導くのがポイントです。

(注6)先ず、改善案が出せたことを高く評価した上で、実施する上での問題点チェックに導くのがポイントです。

(注7)案のデメリットを生んだ視野の狭さを教えて視野の拡大に導くのがポイントです。

(注8)ここまで来ると後は実施あるのみですので、実施環境を整えて実施への糸口へと導くのがポイントです。

(注9)問題発生時、自主解決が基本ですが、それが出来ず挫折の懸念あるときは、懸念点についてのサポートにより自主解決の形に導くのがポイントです。

(注10)相談する姿勢を評価し、他部門からの応援も視野に入れた自主解決策立案の方向付けを示すのがポイントです。

(注11)自分なりの解決策の提示を評価し、解決策への他部門からの応援も視野に入れたアドバイスがポイントです。

(注12)この姿勢を高く評価するものの、独力の限界が見えた時に対する適切なアドバイスがポイントです。

(注13)計画のアロー・ダイアグラム化を促し、完成した図上でチェックし、アドバイスを付して承認するのがポイントです。

(注14)理想的な姿ですが、承認時に把握した懸念点のフォローを着実に行うのがポイントです。

(注15)これも理想的な姿と言えますが、テーマの方針に対する的確さのチェック・育成がポイントです。

(注16)これからはこういった問題が多くなると思いますが、言語データの解析(連関図法、神話図法)がポイントです。

3. 集合教育は効果が少ない

この項目の場合、適切に活用すれば効果的な手法が多く存在しますので、それらを活用できるように育成するのがポイントになりますが、よく実施される集合教育は、労多くして効果が少ないのが常です。従って、各ステップにふさわしい手法を、具体的テーマに即してガイド育成するのがポイントになります。特に、ステップ16の場合は、言語データの解析が決め手になりますので、手法をマスターしたスタッフの育成が重要です。

次回に続きます。

...