7、これからのモノづくり経営

前回の儲かるメーカー改善の急所101項(その92)新しい分業スタイルに続いて、解説します。

◆ 技術者による商品開発法

世の中が凄いスピードで変化しています。その中で、カイゼンコンサルタントである私が一番気になるのが、モノづくりをする私たちの役割の変化です。

これまでのプロダクトアウトやマーケットインの時代は、モノが売れるという前提で、いかに良いモノを速くタイムリーに作るかの Q・C・Dを追求することで経営成果をあげることができました。

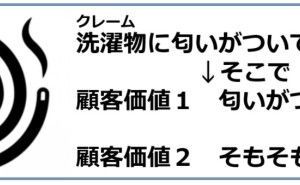

ところが現在は市場にモノが行きわたり、品質の良いモノを安く提供すれば売れるという時代ではなくなりつつあります。お客様を喜ばせ驚かせるモノをモノづくりの私たち自身が創り出すことが求められる時代になってきているというのです。まだ呼び名として定着はしていませんが、マーケットインの次に来る時代として、アイリスオーヤマの大山健太郎会長はそれをユーザーインと呼んでおられます。

そこでの商品は、お客様のニーズをつかまなければ決してヒットすることはありません。だから製造部門が手前味噌で造った製品ではまず売れないでしょう。しかし市場調査でも、営業部門でも絶対にできない、製造部門だけができる強力な商品開発手法が一つあります。

それは技術を磨きに磨いて、現在の商品スペックを、少なくとも10倍とか10分の1のように、まさに一桁違うレベルにしてしまって、他社製品との間に圧倒的な差別化をはかることです。

大きさ、重さ、厚さ、速さ、肌触り、均一性、品質、リードタイム、…など、管理している項目はいろいろとあるでしょう。私が以前カイゼンのお手伝いをしていた食品工場でリードタイムを10分の1にしたところ、製品が空気に触れる時間が激減し雑菌が発生しないため賞味期限が伸び、他社との圧倒的な差が明確になり市場を独占したことがありました。まさに技術を追求した結果の新商品となったのです。桁が変わると、製品のステージが変わる可能性が出てくるのです。

ユーザーインという新しい時代に向けて、モノづくりを...