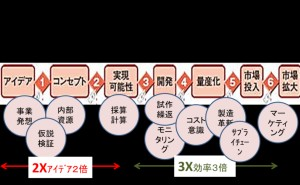

今回も引き続き、エドワード・デシが内発的動機付けに必要と主張している2つの要素、「自律性」と「有能感」の内、後者の実現手段として「有能感獲得に向けて積極的に活動する」ことについて解説します。前回同様、皆さんが「新事業創出チームメンバー社内公募に手を挙げるかどうか」の判断をする場面を想定して、全体プロセスの3つ目「Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価する」についてお話します。

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その85)GainとPainを網羅的にリスト化するで解説した次の(1)~(5)の(3)が今回のテーマです。

- (1) GainとPainを網羅的にリスト化する

- (2) Gainの姿を明確に描き、得られるGainの大きさと得られる可能性を想定する

- (3) Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価する

- (4) Painのインパクトや起こる可能性を低減する方法を考える

- (5) GainとPainとを天秤に掛け、最終的に取り組むかどうか意思決定を行う

1、Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価

(1) 過去から現在まで自身の経験から考えてみる

まずPainを広く考え抽出する方法として手っ取り早いのは、過去から現在までの経験を振り返ってみることです。ここでは過去の強烈なPainの経験は、誰しも明確に記憶しているものですので、間違いなくリストに挙がってくると思います。

しかしこのような強烈なPainに隠れ、見えにくくなっている比較的小さなPainも、思い出してみる必要があります。

心理学の研究で、大きなPainより小さなPainの方が人間を将来に対して悲観的にする場合が多い、ということが分かっています。

これは大きなPainに対しては、その後に心理的な免疫システムが作動することが理由とされています(「明日の幸せを科学する」ダニエル・ギルバート著)。従って、実際にプロジェクトに参加し、小さなPainと考え無視したものが、後々ボディーブローのように大きな負の結末をもたらすということにもなるかもしれませんので、小さなPainも侮(あなど)れません。

過去に経験した類似の経験を思い起こし、小さなPainもできるだけ網羅的に考えてみましょう。

(2) 他人の経験から考えてみる

自分自身の経験が参考になるのであれば、他人の経験も参考になります。もちろん他人の経験から学べることは、自分の経験から学ぶより遥(はる)かに少ないかもしれませんが、まさに自分が気付いていないPainを提供しているという意味で、大変貴重です。

今回の事例で「新事業創出チームに手を挙げるかどいうか」の判断においては、社内で過去に同じようなプロジェクトに参加して失敗した身近な例の他、以前に読んだことのある雑誌記事や書籍などで取り扱われている他社の事例なども参考にしてみましょう。

(3) 未来からみてみる

さらに過去から現在までの経験から考えるという方法があれば、未来から考える手があっても良いことになります。また、Painのすべてが過去や現在の繰り返しで起こるわけでもありません。

Painを未来から考えてみる方法として、米国の認知心理学者、ゲーリー・クライン...