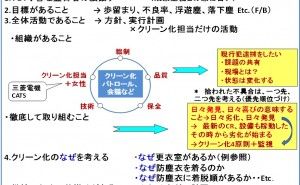

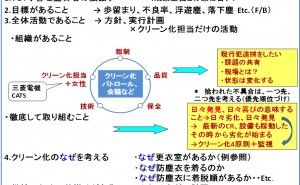

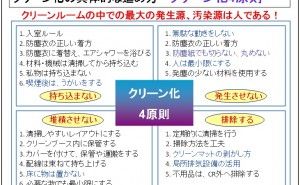

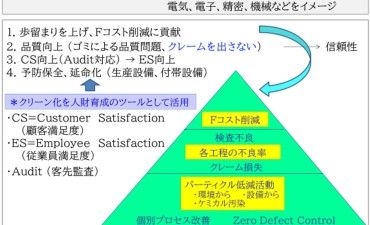

4. クリーン化のなぜを考える

◆ 継続のための仕掛け

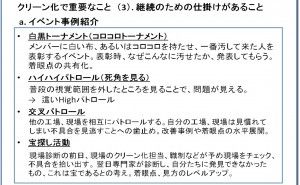

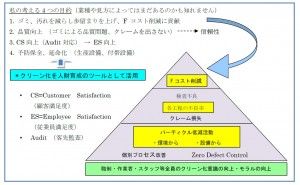

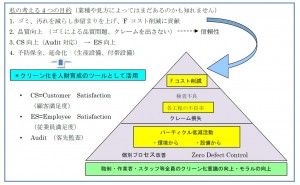

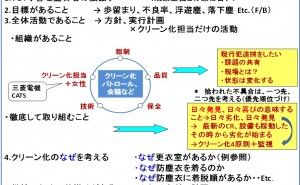

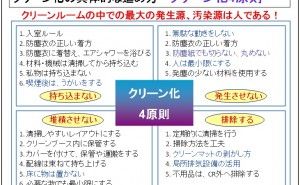

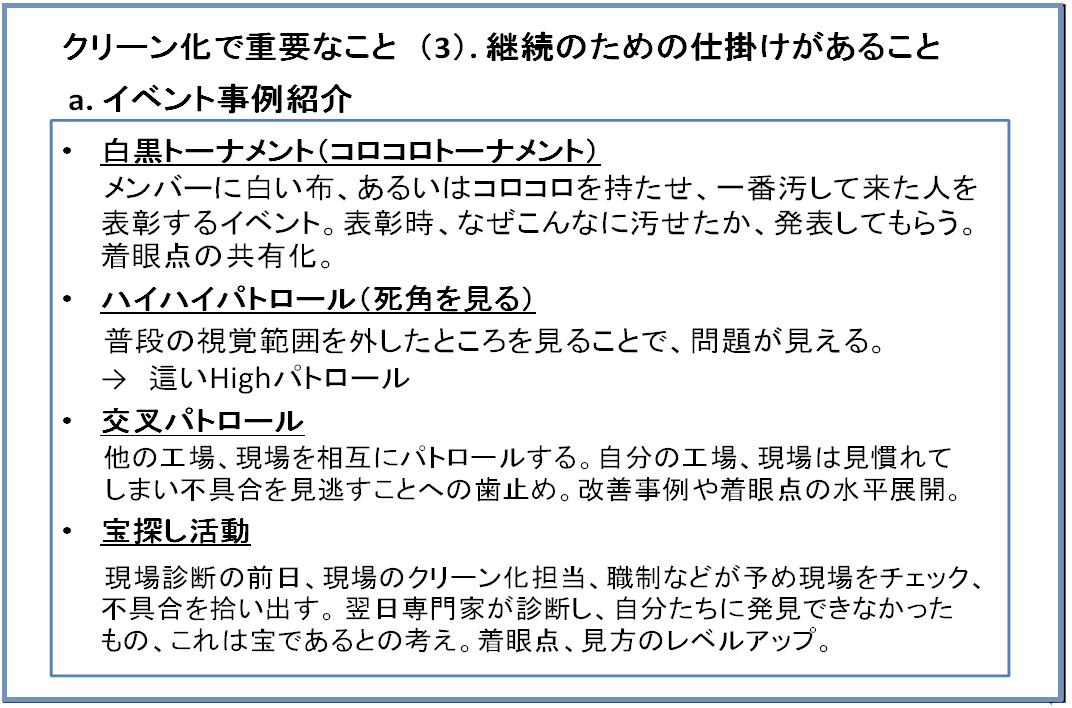

図. 継続のための仕掛けがあること

今回も前回に続いて、上図のような「継続のための仕掛け」について説明します。

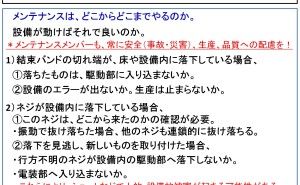

クリーン化活動が定着しても毎日同じことの繰り返しになると、手抜きや意識の低下などが起きてきます。この状態を放っておくと徐々に環境が悪くなり、品質・歩留まりが低下してきます。これは緩やかに変化していくので、気が付いた時には深刻な状態になっていたという場合があります。

徐々に環境が悪くなると、何がいつから変化してきたのか、その原因がつかめません。そこで闇雲にあちこち突いてみても真因究明には届かず、適切な対応ができないのです。

このような事態となる前に管理、監督者は日々よく現場を見て、活動に弱さを感じたら、そのタイミングを計り、イベントなどを開くのも一つの手です。ゆるんだ部分を元に戻そうというものです。これによってまた活動に目を向け、その大切さに気付いて継続してもらうことが狙いです。

さらに、クリーン化の継続のためのDNA継承という意味もあります。先輩が後輩に伝えるのには限度、限界があります。イベントなどに参加しながら理論や理屈だけではなく、体験と経験から身に着け継承していくことも大切です。

様々な会社から現場診断・指導・アドバイスを依頼され訪問すると、そういうところほど、活動に対し様々な工夫やアイデアがみられます。人の知恵は無限だと考えさせられます。それでもさらに新たな考え方を求め、ものづくり基盤を高めていこうという気概を感じます。では、その一部を前回に続いて紹介しましょう。

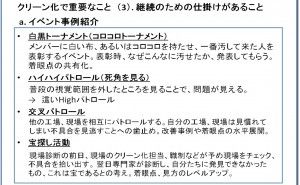

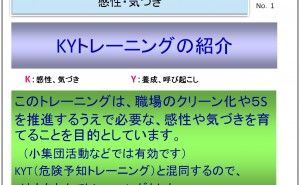

③交叉パトロールについて

自分の職場を自分たちで守ることは重要なことです。毎日同じ環境で仕事をしているとそれが当たり前の風景になってしまい、感覚が徐々に麻痺(まひ)してきます。新鮮な見方ができなくなり、不具合があっても見逃してしまいます。ところが客先監査など外部の人が現場を見ると様々な不具合に気が付き、また厳しい指摘をされます。一般の見学者であっても、注意深く見る人は不具合に気が付き、指摘されることがあります。例え自分たちが不具合に気づいても「少しくらい、まあいいか」となるのです。ところが外部の目には異常が見えるわけです。

日常的に外部の人の目を入れることはできないので、身近なところから始めるとよいでしょう。例えば、今回の交叉(こうさ)パトロールは、隣接する職場などとお互いに入れ替わってパトロールをする仕組みです。

隣接する職場の人でも違った見方をするので、不具合に気づきます。不具合の事例だけでなく「(この職場では)こんなに良い改善がされている。私たちの職場にも下さい」と言って、良い改善事例を貰(もら)うこともできます。つまり自分たちの着眼点が増えることや水平展開ができ、相互に育っていくという考え方です。勿論(もちろん)他の職場の人に自職場の不具合を指摘されるのは、気持ちの良いことではありませんが、そこはお互い様と認識し、冷静に現場を見直すことです。

もう一つ、異業種との交流をすることで、業界によってもずいぶん考え方が違うということに気づきます。自分たちのこれまでの環境から醸成されてきた固定観念を打破し、多面的に見ることができたり、新しい発想にも繋がります。これは会社の文化、風土の一部として、同じ見方、考え方に染まってしまいがちで、転職してきた人は、前の会社との違いに気づきます。

北陸のある会社に診断・指導に行った時、現場の不具合をどう発見するかという話が出ました。「常に新鮮な目で、多面的にいろいろ見ることができれば、もっと沢山(たくさん)発見できるはずだが、それも最初だけで後は発見できなくなってしまう」とのことでした。これでは現場の改善が進まないわけです。そこでこの交叉パトロールを紹介しました。

暫(しばら)くしてその会社から電話がきました。「自社の中国の工場から作業者も含め来てもらい、先日アドバイスをもらった交叉パトロールを行いましたが、中国工場の方がレベルが高くて恥(はず)ずかしかった」というのです。作業者から「なんだ本社の方が汚れているじゃないですか」と言われたそうです。中国から日本の工場に来た。つまり本社に来たわけです。本社はお手本でもあるわけです。その本社が負けていたということです。

私たちは日頃から東南アジアを上から目線で見てしまっています。そしてそのことに気づかないのです。ところがこのように東南アジアの方が進んでいる例は多いのです。直接現場を見ると衝撃や危機感を感じるのではないかと思います。そのことはここで強く伝えたいと思います。日本のものづくりの強さは何だろうかと思います。

④宝探し活動

これは私が指導をしていた中国の工場のイベント例です。あるラインを決めておいて、私が訪問する前日に現地の管理職、クリーン化担当な...