前回のクリーン化について(その128)人財育成(その29)の続き、今回は教育についてお話します。

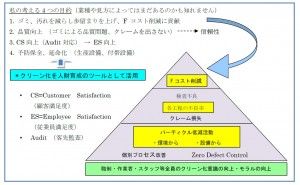

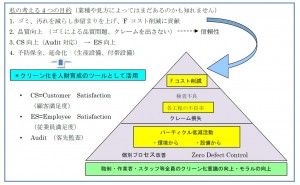

1. クリーン化教育について

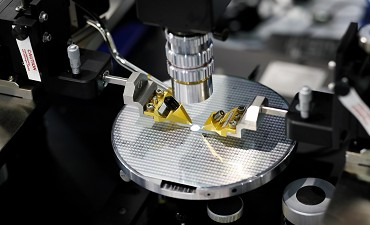

2024年の春、半導体業界を見ると、あちこちで新工場の建設、あるいは増築などかなりの勢いで進んでいます。少子化の時代で、人の取り合いになっているとも聞きます。これはその企業に関係するサプライチェーンも同様でしょう。

さて、そのような環境で入社した人たちの配属先では、どのような対応をするのかが気になります。例えば、人の不足で、きちんと教育ができていないのに、即戦力と言ってその現場に放り込むと言うことが起きないでしょうか。こうなると、現場が混乱するのです。そして忙しいのに、さらに忙しくなるのです。

実際には工数不足であっても、きちんと教育をして対応して行くことが、やがて確実な人財育成に繋がり、力を発揮してくれるでしょう。これは企業基盤強化にも繋がります。急がば回れですね。

2. 育成を怠った例(仕事を与える時に、きちんと指導・確認)

少し前の話ですが、こんな例があります。

ある会社の事務系の職場に新入社員が入ってきた。でも4月は新年度の方針立案など何かと忙しく、きちんと教育をしている時間が無い。そこで、教育できる余裕が出るまで、間に合わせの仕事をさせておこうと思った。上司が「君、この書類をコピーしてくれ」と頼んだ。ところがいくら待っても、コピーした旨の報告がないので、その新入社員に「さっき頼んだコピーはどうなった?」と聞いたところ「はい、ちゃんとシュレッダーに掛けておきました」と言う返事だった。

その上司は、非常に重要な書類だったのでコピーを取って起きたかったのですが、これを聞いて真っ青になったと言うことです。原本を裁断してしまったのです。この新入社員は大卒だった。このくらいは常識だとの先入観があったのです。

どうしてこのようになってしまったのかですが、このように簡単なことは学生の時は経験が無かった。また、コピー機設置付近には、シュレッダーが設置してある事が多い。コピーで失敗した書類や、コピー後不要な書類はその場で裁断できるようにしてあるからです。そこで、間違ってしまったのです。

別な話ですが、ある現場で、設備を修理している時、先輩が新入社員に「ラジペン(ラジオペンチ)を持ってきなさい」と指示したところ、ニッパを持ってきたという話があります。これは問題になるレベルではありませんが、それまで育ってきた環境や、教育課程で接触の機会がなかったのです。

“ものごと、はじめが肝心” というように、人はそれぞれ違う育ち方をしているので、常識だと思っていることが、そうではないと言うことも含んで、その仕事を与える時に、きちんと指導、あるいは確認しておくことです。

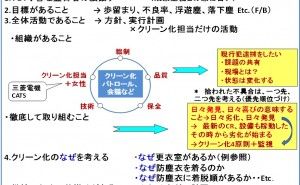

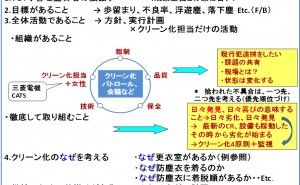

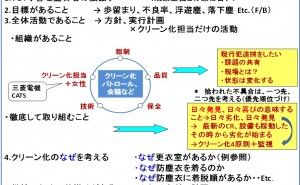

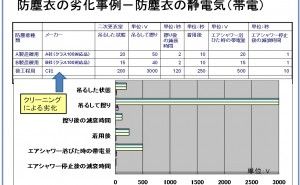

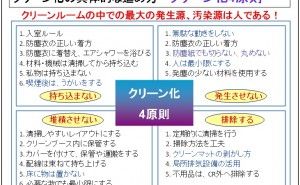

3. クリーン化教育の重要性(レベルを揃える)

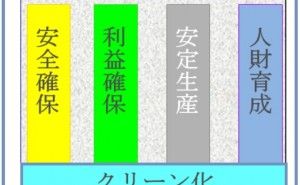

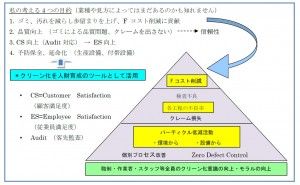

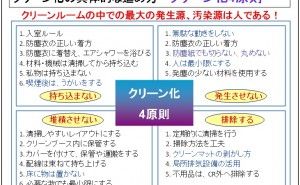

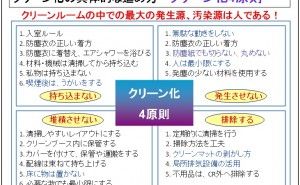

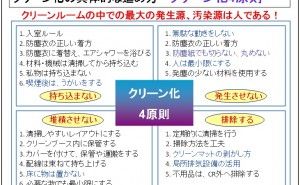

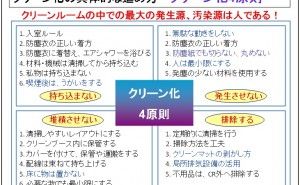

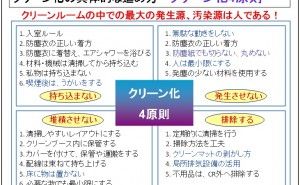

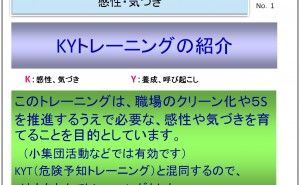

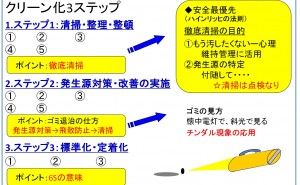

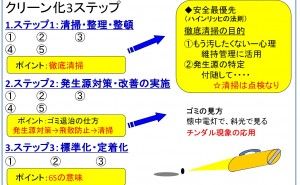

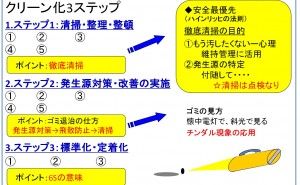

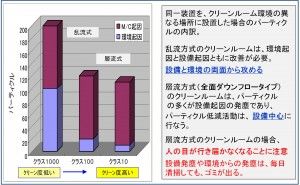

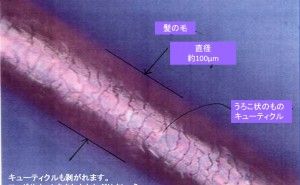

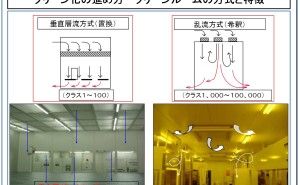

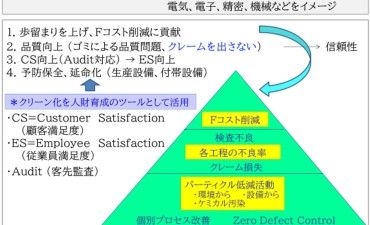

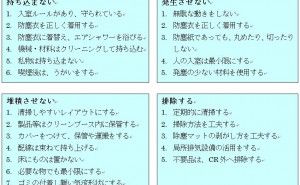

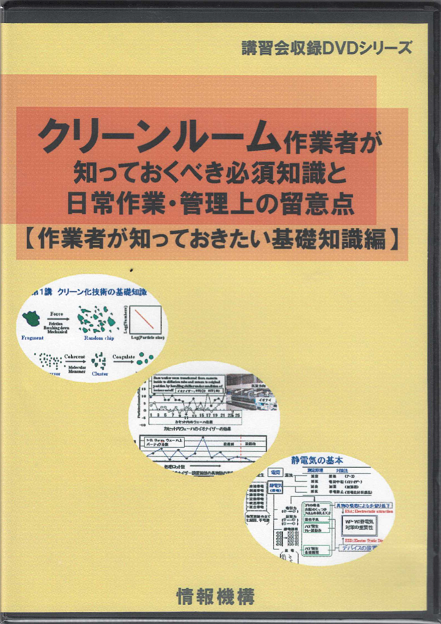

さて、私が最も重要視しているのは、半導体やその他精密企業、そのサプライチェーンなどに入社してくる新入社員に対し、クリーン化教育を実施したいと言うことです。まだ現場を見ていないので、実感が沸かないかも知れませんが、初級、あるいは新入社員向けの資料、テキストを用意し、実施しておきたいです。

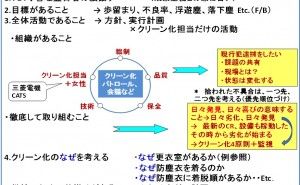

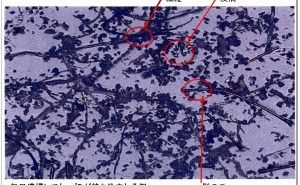

上記の分野は、特にゴミによる品質問題が起きます。それが大きな費用負担になる可能性もあります。

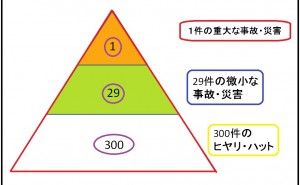

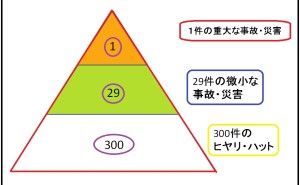

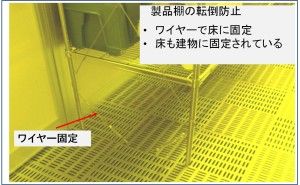

不良廃棄、やり直し、手直し、低歩留まり、それに掛かる原材料の補填、電気、ガス、薬剤、人工数、および納期遅れ等です。いわゆるQCD全てに影響します。これに安全も含めて(QCDS)実施しておくことが重要だと考えています。先ほどのように、それぞれが持つ常識が違うので、それを揃えておきたい。品質問題や事故・災害は、その人にとっても、企業にとっても大きな痛手です。

クリーン化教育については、少し現場で経験してからもう一度教育をしておくのが良いと考えます。

私は以前、東北のある大手半導体メーカーの新入社員教育を担当したことがありました。その時は、6時間コースとしましたが、初心者と言うことを考え、じっくり説明しました。終了後のアンケートを後日送ってもらいましたが、私たちが考えている以上に、ちょっとしたことでも受け取り方に差があることがわかりました。共通していたのは、初めて聞く話ばかりだったと言うことです。つまり、それまで育ってきた環境がそれぞれに違うと言うことです。教育を受講することで、それが現場に入る、あるいは作業する時の心構えになってきます。

逆にこのことを次の教育に反映することです。そして多くの人のレベルを揃えたいです。そうしておくことで次のレベルに入りやすいのです。新入社員が入社してくるこの機会に、教育の価値を改めて見直して見ましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆関連解説:クリーン化って掃除のことだとの先入感が未だに多...