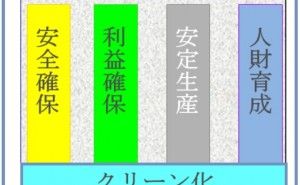

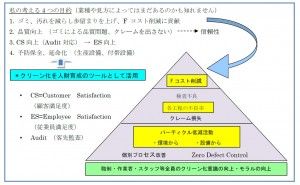

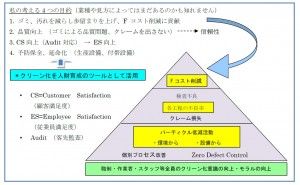

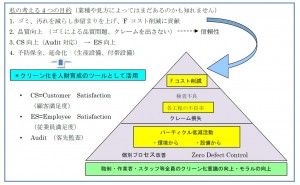

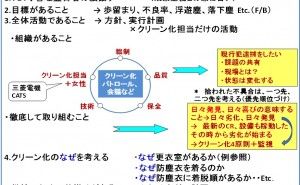

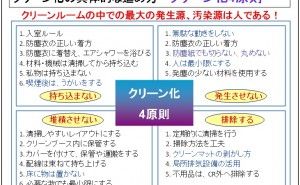

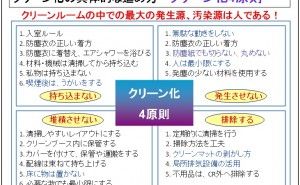

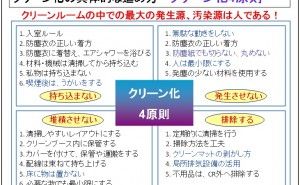

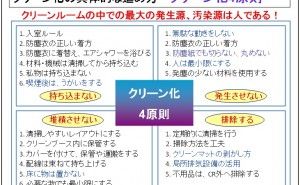

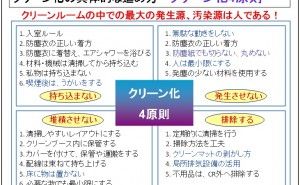

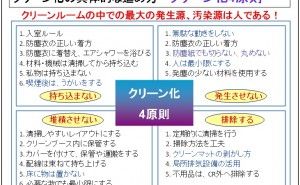

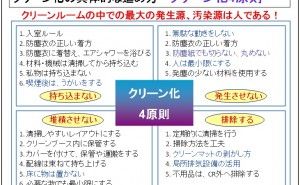

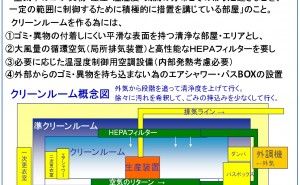

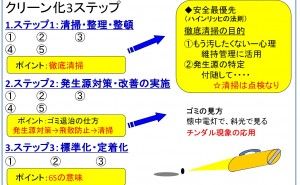

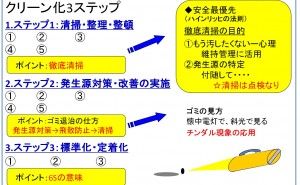

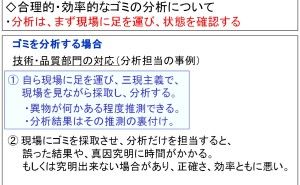

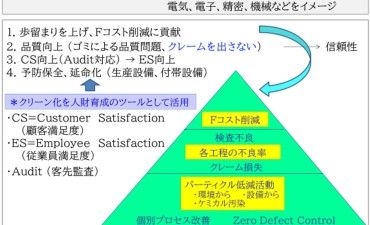

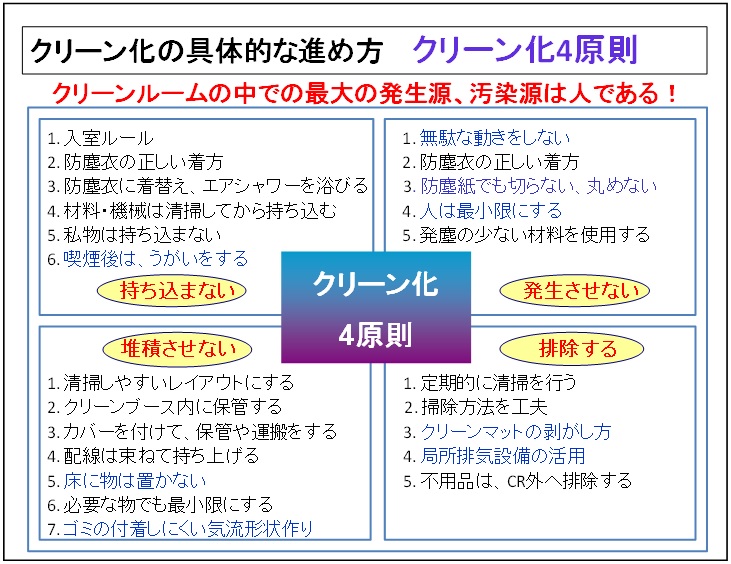

連載その16で『クリーン化4原則+監視の重要性』について述べました。ここでは、下図のクリーン化4原則について個別に解説しております。前回に続いて、クリーン化4原則「排除する」について解説します。

図1. クリーン化4原則

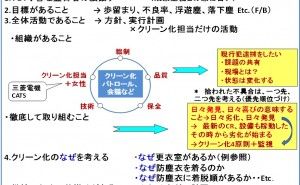

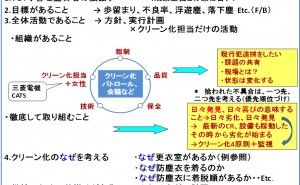

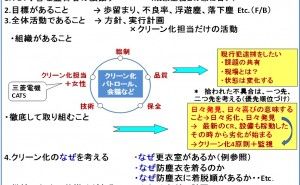

「排除する」では、清掃、クリーンマット等でのごみの回収、局所排気設備を活用が大まかなポイントです。今回はクリーンマットでのゴミの回収を説明します。

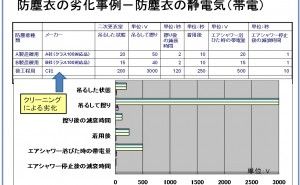

“排除する”という項目にあるクリーンマット(除塵マットとも言います)の役割は、クリーンルーム内、またはエアシャワー前後に敷設し、防塵靴の底や台車などの車輪に付いたゴミ、汚れを除去する目的です。表面に塗布された粘着物にゴミ、汚れを付着させ、それを1枚ずつ剥いでクリーンルーム外に排除することです。

上図の排除する、3.クリーンマットの剥がし方としてありますが、汚れたクリーンマットを剥ぐ時に静電気が起きます。剥離帯電と言います。その反発でせっかく捕まえていたゴミが飛散してしまいます。思い切り剥ぐと、その飛散量は多く、また広範囲に飛散してしまいます。ゴミを集めて、剥ぐ時にまたクリーンルーム内に巻いてしまうわけです。

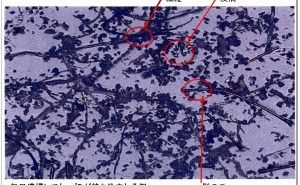

昔、ある会社で現場診断をした時のことです。剥離帯電のことを話したところ、その場にいた人の中に、どうしても信じられないという人がいました。ところが、思い切り剥いでその時の静電気を測定したところ、最大で5万ボルト観測したと言っていました。疑ってすみませんとの連絡がありました。これを可視化した画像を見ると、大変な量のゴミ、埃が飛散するのが確認できます。

剥ぐ時に静電気が起きるのは仕方ないですが、その飛散量をできるだけ少なくしたいので、ゆっくり剥す、丸めるなどの工夫をしてください。完璧に抑えることはできないのですが、クリーン化の考え方の中では、知恵と工夫で可能な限りなく抑えるということです。最近のクリーンマットの中には、静電タイプとか除電タイプというものもあります。ただし、そのような対応が記されたものも、名前だけという製品もあるようです。名前だけで鵜呑みにせず、自分たちで評価し、納得して購入することです。

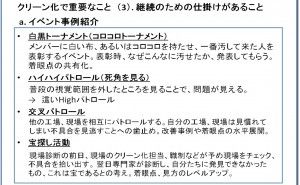

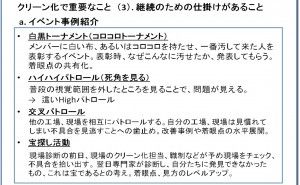

1. クリーン化:クリーンマットの汚れから分かること

あるところの製造部門を管理している部長の行動を紹介します。毎朝、仕事が始まる前に、担当の工場を巡回していました。工場に入ると、まずクリーンマットの汚れを確認するのです。汚れが多いと、きちんと剥いでいないのではないか。そうなると表面の粘着物の効果がなくなり、ゴミを捕集してくれないので、室内全体に汚れてしまうのです。

汚れが少なくても、剥いだ直後かも知れない。そこで、そのマットの上についている靴跡を観察するのです。靴跡が室内に向かって付いている場合は、外からの持ち込みをそのマットで捕まえたということになります。逆に、中から外に向かう靴跡だったら、中が汚れている。それをクリーンマットで捕まえたということになります。

これではクリーンルーム内に汚れた場所があるのか、全体に汚れているのか、清掃はしているのかと疑問になります。この例は、すべてそうだとは言い切れませんが、およその様子は把握できます。

2. クリーン化:クリーンマットは奇麗さのバロメータ

この部長が毎朝、仕事が始まる前に工場に入る理由は、仕事が始まると会議などがあり、なかなか工場に入れない。“後で”と言っているうちに、その日が終わってしまう。そして、工場を見ない日が続いてしまう。製品を作る。その製品に品質を作り込むのは現場です。現場を見ないと実態はわからないと言って、毎日巡回しているのです。

この時作業者とも話をすることで、様々な情報が得られます。この地道な繰り返しでアンテナをたくさん立てることができるのです。どうしても現場に入る時間がない時は、廊下から窓越しにクリーンルームを覗くこともあったようです。窓に近いところに敷設したクリーンマットが汚れていると、足跡の向きが外からでもわかる...