◆ “当たり前の結果”で共感を得ることから始めよう

データを使うことに不慣れな組織や人の場合、データから導き出された結果に対し極端な反応をします。あり得ない期待を抱くか、もしくは無関心かのどちらかです。なぜ両極端に振れるのか分かりませんが、その振れ具合が最近大きくなっています。今回は「データ分析のメリットを疑われたら、当たり前の結果を当たり前に出さないといけない」というお話しをします。

【目次】

1.両極端に振れる

(1)あり得ない期待を抱くケース

(2)データ分析・活用の多くは地味な改善

2.無関心の壁

(1)当たり前の結果を、当たり前に出す

(2)その先にすべきこと

1.両極端に振れる

現実を見ていないというのは、恐ろしいものです。現実とは「データ分析・活用とはどのようなものか」という現実です。この場合、組織レベルというよりも、人レベルで両極端になってしまいます。一つは、あり得ない期待を抱くケースです。もう一つは無関心なケースです。無関心なケースよりも、あり得ない期待を抱くケースの方がいいのではないか、という考え方もありますが、なかなか難しい問題です。

(1)あり得ない期待を抱くケース

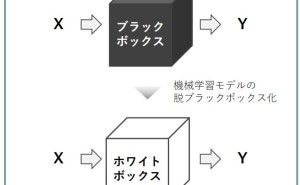

データ分析やデータサイエンス、ビッグデータ、機械学習、AIに対し、あり得ない期待を抱く組織や人は確かに存在します。データと真摯(しんし)に向き合ったことのある人であれば、そのような幻想を抱くことは、まずありません。あり得ない期待とは「魔法」や「切り札」、「突破口」などといった期待です。このような期待は持たない方がいいでしょう。なぜならば、多くの場合あり得ないからです。

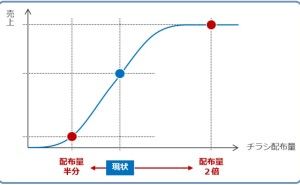

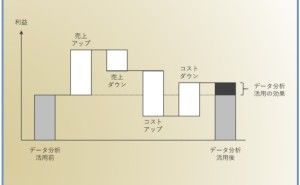

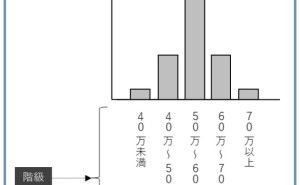

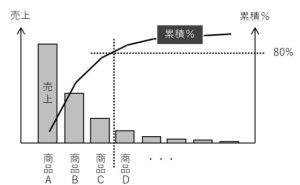

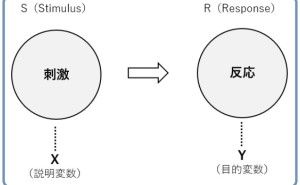

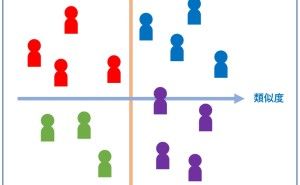

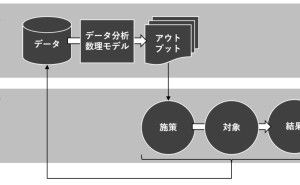

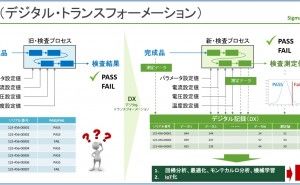

(2)データ分析・活用の多くは地味な改善

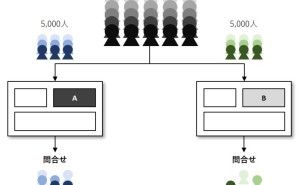

データ分析・活用の多くは地味な改善です。例えば、日々の業務の改善、提供サービスの改善、製品の改善(改良)などです。米AmazonなどのECサイトが、購買履歴や商品の閲覧履歴などを利用して商品をレコメンド(おすすめ)するエンジンを利用していることでしょう。リアル店舗であれば、店員さんがお客さまに商品をおすすめします。それを、ウェブ上の店舗では、レコメンドエンジンを使い商品を紹介します。恐らく、データを使って商品レコメンドという業務(もちろん、人ではなくコンピューターの業務)を日々改善していると思います。それを手作業で改善するのか、コンピューターで自動的に改善するのか、という問題はありますが、地味なデータを使い改善活動していることでしょう。

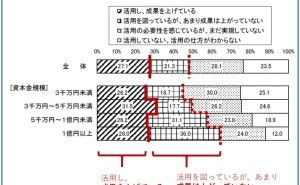

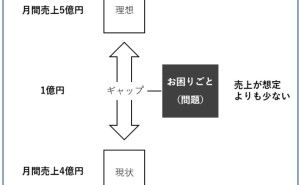

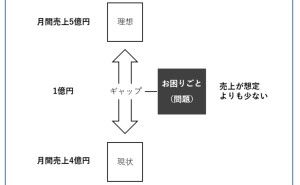

2.無関心の壁

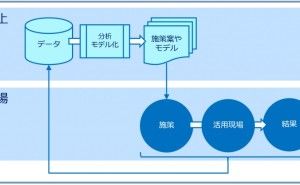

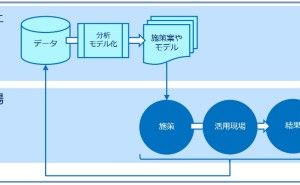

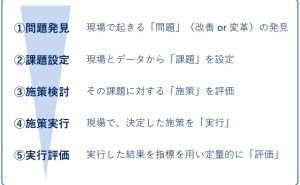

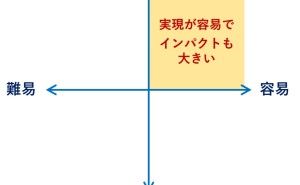

次に、無関心なケースです。データの有無や質、データ分析の実施の有無や質、データサイエンティストの有無や質、そもそものIT環境の整備状況など全く関係なく、現場が無関心の場合、データ分析・活用はあり得ません。そのような場合、どのようにすればいいのでしょうか。私の結論は「当たり前の結果を、当たり前に出す」ということになります。

では「当たり前の結果を、当たり前に出す」とは、どういうことでしょうか。

(1)当たり前の結果を、当たり前に出す

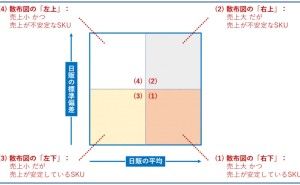

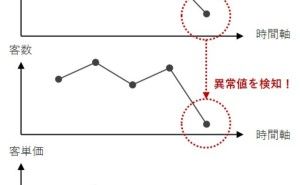

無関心なケースの場合、データマイニング的な分析結果として「データから発見した何か」を、現場に持っていっても総スカン状態になります。「感覚と合わない」この一言で撃沈です。であれば、まずは「当たり前の結果を、当たり前に出す」ことをした方がいいのです。現場から「分かる、分かる」、「感覚と一致する」、「やっぱり」このようなフレーズが飛び出すと、一歩前進です。このフレーズを出すには、データから「当たり前の結果を、当たり前に出す」ことを実施するだけです。

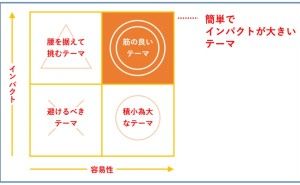

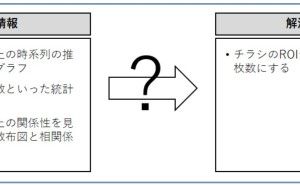

(2)その先にすべきこと

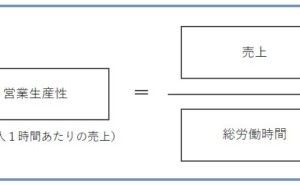

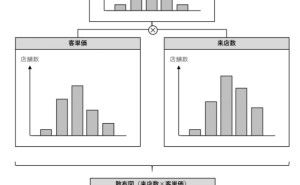

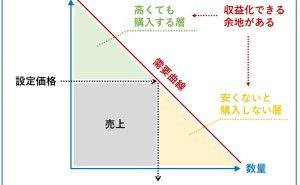

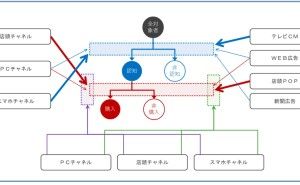

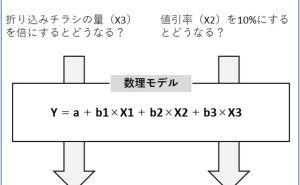

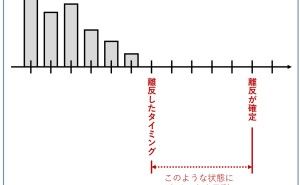

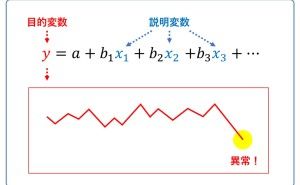

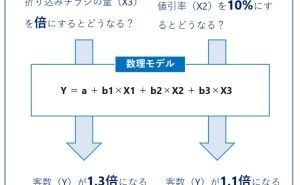

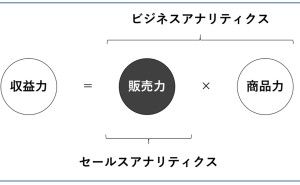

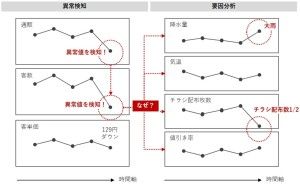

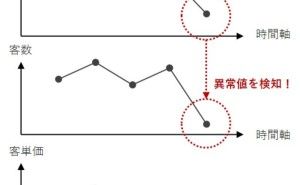

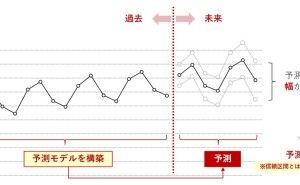

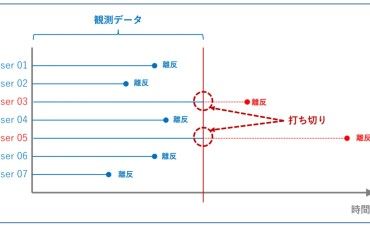

現場から「分かる、分かる」などのフレーズが出たら、次にすべきことがあります。それは「データ分析だから導き出せた何か」を提示することです。例えば、法人相手のビジネスの場合、顧客の離反を防ぐために「訪問」が有効であることは、営業の現場の人は何となく知っています。そのことを、データから導き出せば「やっぱり、そうだよね」と言われることでしょう。そこまでは、データを分析しなくても、現場の人も感づいています。

そこで、次のような「データ分析だから導き出せた何か」を、現場の営業パーソンに...