企業内にデータ分析の専門部署を作ったとき、上手く前進するケースとそうでないケースで、何が異なるのだろうかと考えてみました。要は、私の知りえる限りで、振り返っただけですが……

今回は、「データ分析・活用で成果を出すには知識の地均し(じならし)が重要そうだ」というお話しをします。

【目次】

1.現物見ないと信じられない……

(1)こんなちゃちいテーマじゃダメ!

(2)ディープなラーニングでやろうよぉ~

2.結局のところ、知識の地均し(じならし)が重要そう

3.興味関心の高い今こそ

4.今回のまとめ

1.現物見ないと信じられない……

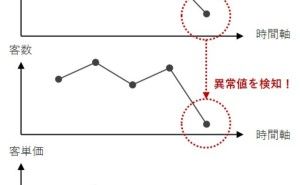

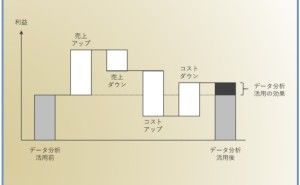

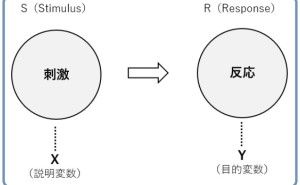

先日、次のような愚痴を、企業内データサイエンティストから聞きました。「現場が、データそのものを信じてくれない」

データを分析した結果や、予測した結果などではなく、データそのものを信じてくれない、というのです。もう少し具体的に言うと、あるセンサーで計測したデータを信じてくれず、目視で確認しないと信じられない、という感じです。よくよく話しを聞いてみると、「全て『目視』でないとダメ」(データなんぞ見なくても十分やっていける)という感じだったそうです。

(1)こんなちゃちいテーマじゃダメ!

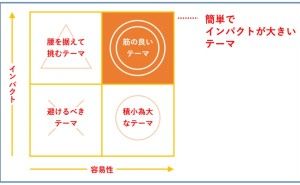

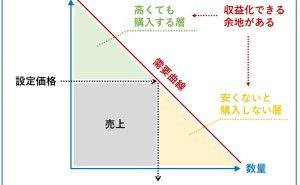

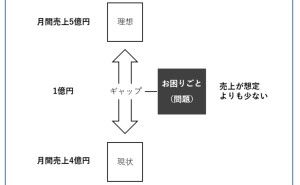

先々日、次のような愚痴を、企業内データサイエンティストから聞きました。「事業部長が『こんなちゃちいテーマじゃダメ!』と言ってくる」

データ分析・活用の現場の事業部長に、実施するテーマの報告をしに行ったら、取り組むテーマにダメ出しがでたのです。もちろん、設定したテーマは、その事業部の部課長や現場とは入念に打ち合わせをして決めたものです。

よくよく話しを聞いてみると、「データサイエンスをやるからには、もっと壮大なテーマにすべし」(経営層にアピールできる程度の壮大なテーマをやれ!)という感じだったそうです。

(2)ディープなラーニングでやろうよぉ~

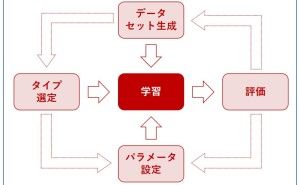

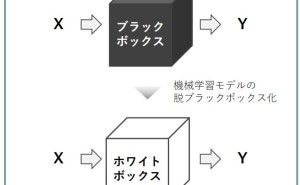

先々々日、次のような愚痴を、企業内データサイエンティストから聞きました。「技術開発部長が『特許になるようなディープなラーニングでやろうよぉ~』と言ってくる」

データ分析・活用の現場のトップと現場担当者と合意がとれ、これから始めるというときに、一度OKを出した自分の上司からの横やりです。よくよく話しを聞いてみると、「NN(ニューラルネット)やHMM(隠れマルコフモデル)などを使ったDL(ディープラーニング)な技術テーマにしろ」(DL関連の特許件数が分かりやすいアピールポイントだよ!)という感じだったそうです。

2.結局のところ、知識の地均し(じならし)が重要そう

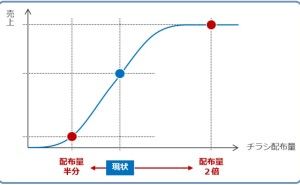

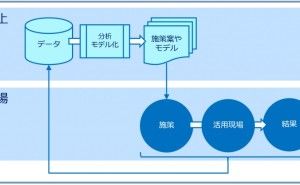

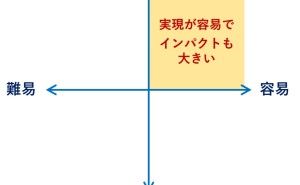

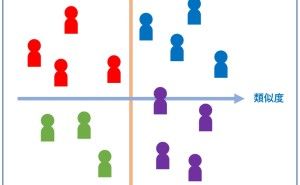

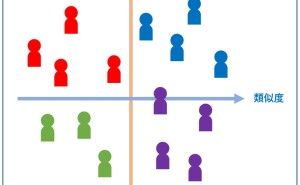

データ分析・活用(データサイエンス実践)で成果の出るスピードを考えたとき、どうも知識の地均し(じならし)が重要そうです。地均し(じならし)が不十分だと、先ほどのような横やりというか壁のようなものが登場しがちです。

比較的うまくいっているケースを鑑みると、データサイエンス系の知識の地均し(じならし)を結構していたことに、気が付きました。

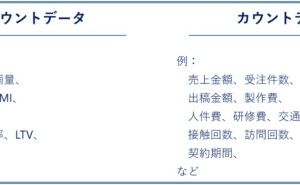

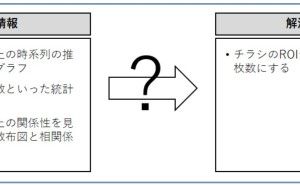

データサイエンス系の知識の地均し(じならし)とは……

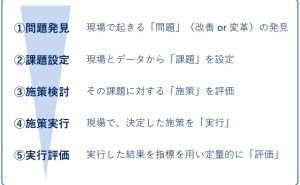

- データサイエンスって何? に答える社内講座(セミナー)

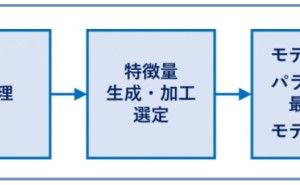

- データサイエンスってどう進めるの? に答える社内講座(セミナー)

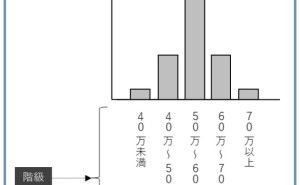

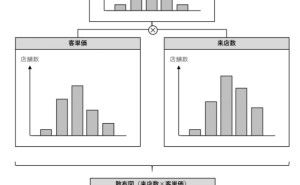

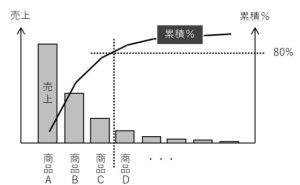

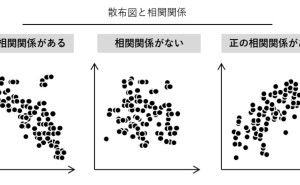

- データ分析の基本的な知識 を教える社内講座(セミナー)

……ぐらいな簡単なものです。

データ分析やデータサイエンス、機械学習などの超入門書を購入し、自社なりのアレンジを加えた1~2時間程度社内講座(セミナー)を作り実施する感じです。

3.興味関心の高い今こそ

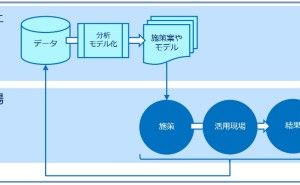

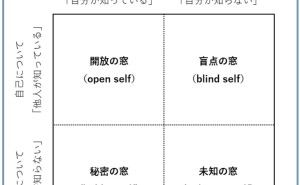

このような社内講座(セミナー)を、数回に分けて実施します。階層別に実施したり、部署別に実施したり、何度も実施します。受講してくれる人は、結構多いと思います。現在、興味関心の高いからです。

しかし、このような社内講座(セミナー)を実施しても、先ほどのような横やりというか壁のようなものは登場します。横やりというか壁のようなものが登場したとき、ある程度の共通した知識の土台があると、議論がしやすくなり、説得のスピードが異なります。

4.今回のまとめ

今回は、「データ分析・活用で成果を出すには知識の地均し(じならし)が重要そうだ」というお話しをしました。企業内にデータ分析の専門部署を作ったとき、上手く前進するケースとそうでないケースで、何が異なるのだろうかと考えてみました。

比較的うまくいっているケースを鑑みると、データサイエンス系の知識の地均し...